将棋には、プレイヤー同士の実力差に応じて駒を減らす駒落ち戦という制度があります。その中でも、飛車と角の2枚を強い側である上手から取り除いて行う形式が、飛車角落ち(二枚落ち)です。

この形式は、上手と下手の力の差を調整するために設けられた標準的なハンデ戦であり、道場や教室、将棋大会などでも広く活用されています。下手は主に初心者を指し、実力に応じた指導や対局が可能になります。

飛車角という攻守の要となる駒が抜けるため、上手にとっては極めて不利な状況ですが、だからこそ読み・構想・守りの技術が問われる奥深い対局形式でもあります。

飛車角落ちの基本ルールと配置

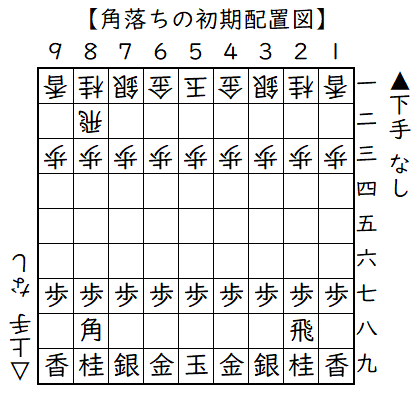

飛車角落ちでは、上手側の飛車は2八、角は8八の位置から取り除かれます。一方、下手はすべての駒を通常通りに並べて対局を始めます。

- 上手、飛車と角を除いた状態で対局し、それ以外の駒は通常どおりに配置されます。

- 下手、通常どおりの初期配置

この形式では、下手が攻めやすく、上手は守りに回る形になります。戦局は自然と下手優位で進みますが、それでも油断すると一手のミスで逆転されるのが将棋の面白いところです。

飛車角落ち|下手の戦い方のポイント

- 早めに飛車先の歩を交換する

飛車角落ちでは、上手に飛車がいないため、2筋の守りが手薄になっています。このすき間を活かして、飛車の前にある2四の歩を素早く交換し、飛車を活発に動かせる形にすることが大切です。 - 飛車と角を連携させて攻める

角が残っている下手は、遠くからの攻撃や牽制が可能です。飛車との連携で、相手の囲いや守備を崩しやすいのが強みです。 - 無理に攻めず、守りも意識する

ハンデがあるからといって攻め急ぎは禁物です。飛車・角が残っていても、王の囲いが甘ければ反撃されて逆転されることもあります。

飛車角落ち|上手側の心得と指し方

- 無理に勝とうとしない

飛車と角がない上手は、戦力で大きく劣る状態です。ここでの目標は「勝つこと」よりも、下手のミスを誘い、丁寧な守備と対応力を磨くことです。 - 駒の連携と効率を意識する

飛車と角がない分、金銀や歩の連携が生命線です。一つ一つの駒を大事に使い、守備の形を整えてミスを減らすことが求められます。

飛車角落ちで得られる学びと成長

このハンデ戦は、上手・下手の両者にとって学びの多い形式です。

- 下手にとっては攻めの感覚を養うチャンスであり、上手にとっては守りや対応力を鍛える場となります。

- 対等な実力では見えにくい課題も、ハンデを設けることで浮き彫りになります。

- さらに詳しい駒落ちの手合割や各種定跡については、将棋の手合割のWikipediaページも参考になります。

終わりに|ハンデは不利ではなく、成長の糧

飛車角落ちは、単なるハンデ戦ではありません。制限があるからこそ見える将棋の本質が、そこにはあります。飛車や角がなければ、金や銀をどう活かすか。劣勢な状況でどう構えるか。そうした問いが、自分の将棋観を深めてくれるのです。

飛車角落ちでの1手1手には、普段以上に考えが込められます。そしてその時間は、必ずあなたの将棋力を高めてくれるでしょう。

ハンデに挑むという姿勢は、勝敗以上に価値のある経験です。不利な状況も前向きに受け入れ、学びに変える――それが、真の上達への道です。