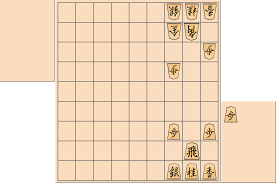

垂れ歩とは、将棋において相手の陣地に歩を打ち、そのまま放置して圧力をかける戦略的な手筋を指します。すぐに成るのではなく、あえてその場に置いておくことで、後の攻めにつなげる布石となります。

特に相手の玉に近い筋に歩を垂らすことで、飛車や角の利きを活かしたり、金銀との連携によって詰め筋に誘導したりするなど、さまざまな攻撃パターンを生み出すのが特徴です。

垂れ歩の基本的な意味と目的

垂れ歩の定義

垂れ歩とは、相手の陣地の中段や下段に歩を打ち、あえてすぐには取りに行かない手です。例として、敵陣の3三や4四、6六などに歩を打つケースが該当します。

目的は主に次の3つ:

- 圧力をかけて相手の守備を制限する

- 次の一手で歩を成り、と金を作ることを狙った布石になります。

- 相手の玉や要の駒を押し下げる準備をする

垂れ歩は一見地味ですが、実は非常に実戦的かつ多用される攻め筋です。垂れ歩の詳細な解説も参考になります。

垂れ歩が活きる局面とは?

垂れ歩は、以下のような局面で非常に効果を発揮します:

- 相手の守備陣に隙があり、歩が成れそうなスペースがある場合

- 自分の駒、とくに飛車や角がその筋に利いており、歩を成ったあとに他の駒と連携できる状況です。

- 金や銀の斜めの利きを制限したいときに有効です。たとえば、美濃囲いに対して3筋に垂れ歩を打つような場面が典型的です。

特に、垂らした歩が成り込めばと金となり、攻めと守りの両方に優れた非常に強力な駒に変わります。

代表的な垂れ歩の使い方

1. 美濃囲いへの垂れ歩

右美濃・左美濃どちらも、3筋や7筋が弱点になりやすい囲いです。ここに垂れ歩を放つことで、金銀を押し下げ、囲いを崩すきっかけを作れます。

2. 飛車と連携した垂れ歩

飛車を敵陣の筋に構えた状態で、同じ筋に歩を垂らすことで、と金を作ると同時に飛車の利きが活きる形になります。攻守一体の優れた構造が作れます。

3. 桂馬との連携

垂れ歩で相手の陣形を崩したあと、そのスペースに桂馬を跳ねて一気に玉に迫る形も非常に強力です。

垂れ歩の注意点とリスク

便利な垂れ歩にも、当然リスクは存在します。使いどころを見誤ると、単なる無駄な一手や、相手にカウンターの機会を与えることにもなりかねません。

注意すべき点:

- 歩が浮いているだけの状態にならないか確認する

- 歩を垂らした筋が相手の角や飛車の利きに入っていないか

- 手元にある歩数の枚数に余裕があるかどうかを確認することが大切です。

垂れ歩は後の一手を見越した布石です。その後の展開を具体的に想定しておくことが成功の鍵となります。

垂れ歩への受け方・対策

相手に垂れ歩を打たれた場合、放置するとと金を作られて一気に形勢が悪化する可能性があります。

主な受け方:

- 金銀で歩の地点を受けて成らせないようにする

- 歩の前に利きを増やしてプレッシャーをかけ返す

- 早めに垂らされた歩を取る、もしくは無視して攻め合う

将棋連盟のコラムでも、垂れ歩の対策や活用法について実戦的に紹介されています。

垂れ歩が登場するプロの実戦例

プロ棋士の対局でも、垂れ歩は終盤の一手として頻繁に登場します。たとえば、

- 藤井聡太竜王が終盤での粘りや逆転のきっかけとして用いた局面

- 渡辺明名人が受けを封じる垂れ歩で相手に手を渡さなかった例

このように、ただの歩が勝敗を分ける重要な手段になるということが、プロの実戦からもよくわかります。

まとめ、垂れ歩は攻めの起点となる静かな一手

垂れ歩とは、ただの歩の一打ではありません。それは、後に続く連携を予感させる静かな爆弾のような存在です。

すぐに結果が出ないからこそ、見落とされやすく、しかし決まれば一気に勝ち筋をつかむ力があります。まさに、将棋における準備の美学と読みの深さを体現する手筋です。

筆者のひとこと、垂れ歩に込められた先を読む力

垂れ歩とは、今この瞬間の勝負ではなく、数手先、あるいは十数手先を見据えた構想の一部です。人生においても、すぐには目立たない選択が、やがて大きな意味を持つ一手になることがあるのではないでしょうか。

静かに打たれた歩に込められたのは、見えない未来への意志と準備。垂れ歩とは、将棋の奥深さを象徴する静かなる布石なのかもしれません。