ゴキゲン中飛車とは、近年現れて人気戦法へと躍り出た「攻める振り飛車」。発案者の近藤正和六段がゴキゲン中飛車を連採して高勝率を上げました。後に升田賞も受賞。タイトルホルダーである久保王将など、多くの振り飛車党が好んで採用しています。ゴキゲン中飛車の定跡については、『ゴキゲン中飛車戦法の基本定跡と覚えておきたい攻め方を徹底解説』で解説しています。

ゴキゲン中飛車の破壊力は凄まじく、中央突破目指して豪快な捌きを狙ってきます。アマチュアでは大抵攻めている方が勝ちやすいので、かなり勝ちやすい戦法でもあります。こういった事情もあり、ゴキゲン中飛車は居飛車党からしてみても決して軽視できない存在。ということで、この記事では居飛車視点からみた有力なゴキゲン中飛車対策をまとめてみました。それぞれ急戦・持久戦と分けて紹介しています。

ゴキゲン中飛車対策の序盤

ゴキゲン中飛車に対しての居飛車の基本的な駒組みをまずは見ていきましょう。

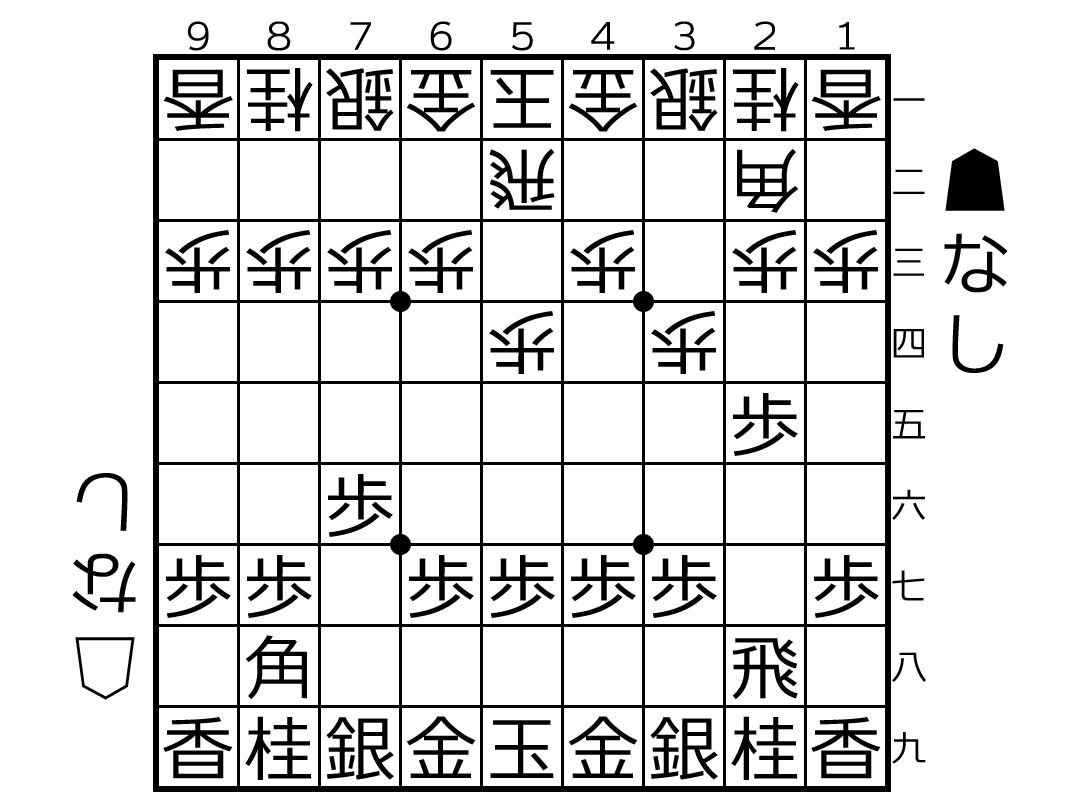

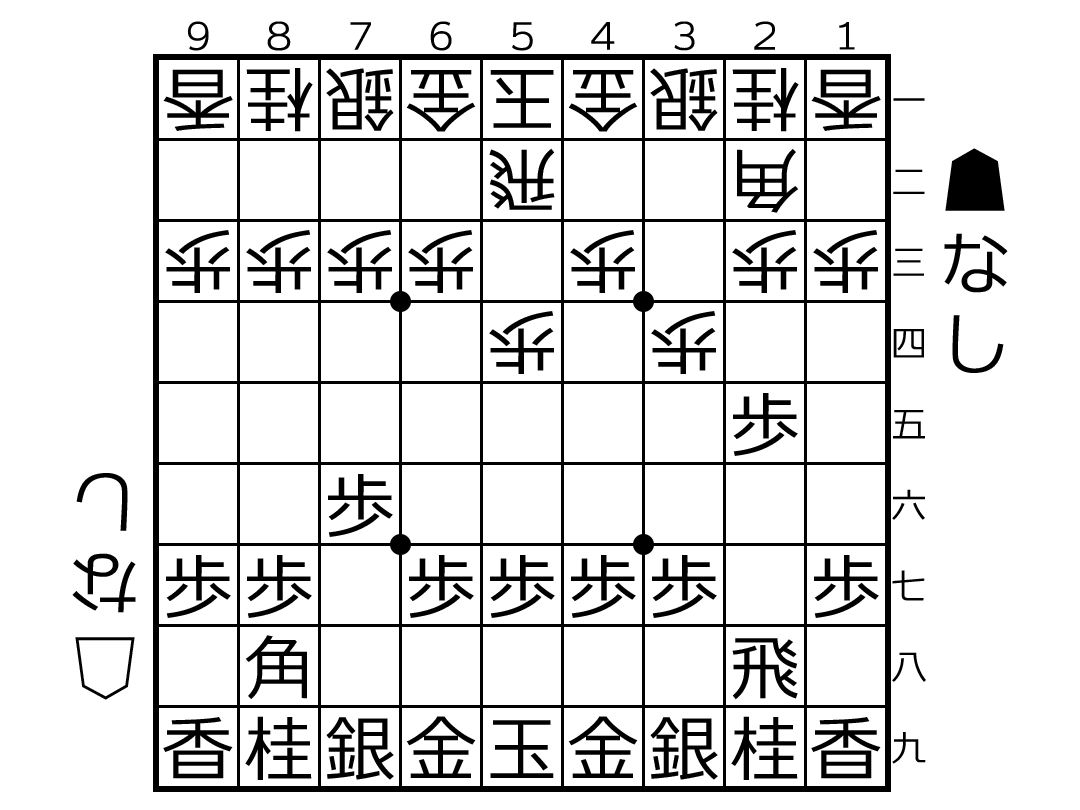

初手から ▲7六歩△3四歩▲2六歩△5四歩▲2五歩△5二飛(基本図)

通常の居飛車VSゴキゲン中飛車の出だしで、こちらの基本図までは行くところ。△5二飛に対して、居飛車は▲5八金右とする作戦と、▲4八銀とする作戦に分かれます。▲5八金右とするのは、超急戦とも呼ばれる非常に激しい戦いで、攻め好きの人におすすめ。それに対して▲4八銀とするのは比較的穏やかな指し方で、通常の急戦または持久戦に移行することができます。

ゴキゲン中飛車に対する「超」急戦策

▲5八金右超急戦

いきなり激しい戦いになる変化です。発案者はあまり知られていませんが、あの藤井猛九段だそうです。鈴木九段の中飛車対策で考え出したとか…。どちらかというと研究勝負の側面が強い戦い方でもあります。

初手からの指し手 ▲7六歩△3四歩▲2六歩△5四歩▲2五歩△5二飛(基本図)

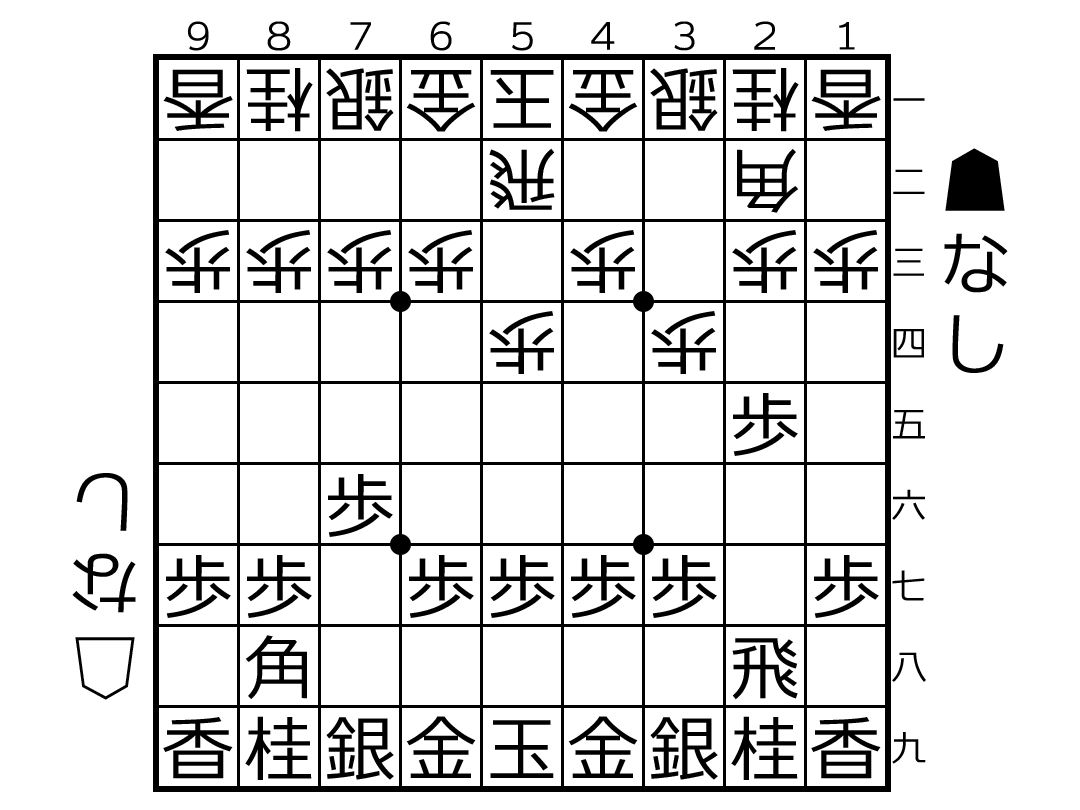

初手から手を進めていき、基本図を上に再掲しています。ここで▲5八金右(下図)とするのが超急戦の指し方です。

▲5八金右に対して、後手が△5五歩(下図)としてくれば、超急戦成立の合図。この局面から、居飛車は仕掛けていきます。

上図から ▲2四歩△同歩▲同飛△5六歩▲同歩△8八角成▲同銀△3三角▲2一飛成△8八角成 (下図)

ゴキゲン中飛車側は、頻出の△3三角打の切りかえしで応戦します。通常このような仕掛けは△3三角の飛車銀両取りがあるので成立しずらいのですが、実はこの△8八角成の局面で居飛車から絶好の一手があります。逆に言えば、この一手があるので、超急戦の仕掛けが成立します。

上図から ▲5五桂(下図)

そう、▲5五桂が味の良い一手。後手の馬の利きを止めつつ、次の▲3三角打を狙っています。▲3三角打はただの王手の一手ではありません。△5二玉にも、△4二銀にも、桂馬を成り捨てることによって、8八の馬を素抜くことができます。ですので、この筋を防いで後手は△6二玉とかわす手が定跡となっています。

ここから先は居飛車は香車を補充して▲3三香や▲6六香からの攻めを見せます。振り飛車も桂香を補充して攻めていきます。形勢は互角ですが、居飛車側が攻める展開になりやすい分、少し勝ちやすいのではないでしょうか。5八金右超急戦については、詳しくは『5八金右超急戦の基本定跡と指し方』解説しています。

超急戦回避策に対する指し方

超急戦は、見ていただいたように、かなり激しい戦いになります。研究勝負でもありますから、中飛車側からしてもあまり踏み込みたくないと考える人も多いです。そういった相手はよく「超急戦回避策」をとってきます。

▲5八金右に対しては△5五歩ではなく、△3二金や△6二玉と待つことで超急戦を回避することができます(下図)。

ここで先程と同じように2筋から攻めてきても後の▲5五桂がありません。▲5五桂が打てないということは、ここでの仕掛けは成立しない、ということです。こうなれば、後述する一直線穴熊や丸山ワクチンと合流した、落ち着いた指し方になることが多いでしょう。

ゴキゲン中飛車に対する急戦策

超速3七銀戦法

超速3七銀戦法は、もっとも有力視されている居飛車側の対策です。定跡書も豊富で今まさに研究が盛んな分野。プロ棋士にも人気の作戦です。ですが、その反面勉強が大変なのがネック。詳しい指し方は『超速3七銀戦法の基本定跡と指し方まとめ』で紹介しています。

初手からの指し手 ▲7六歩△3四歩▲2六歩△5四歩▲2五歩△5二飛(基本図)

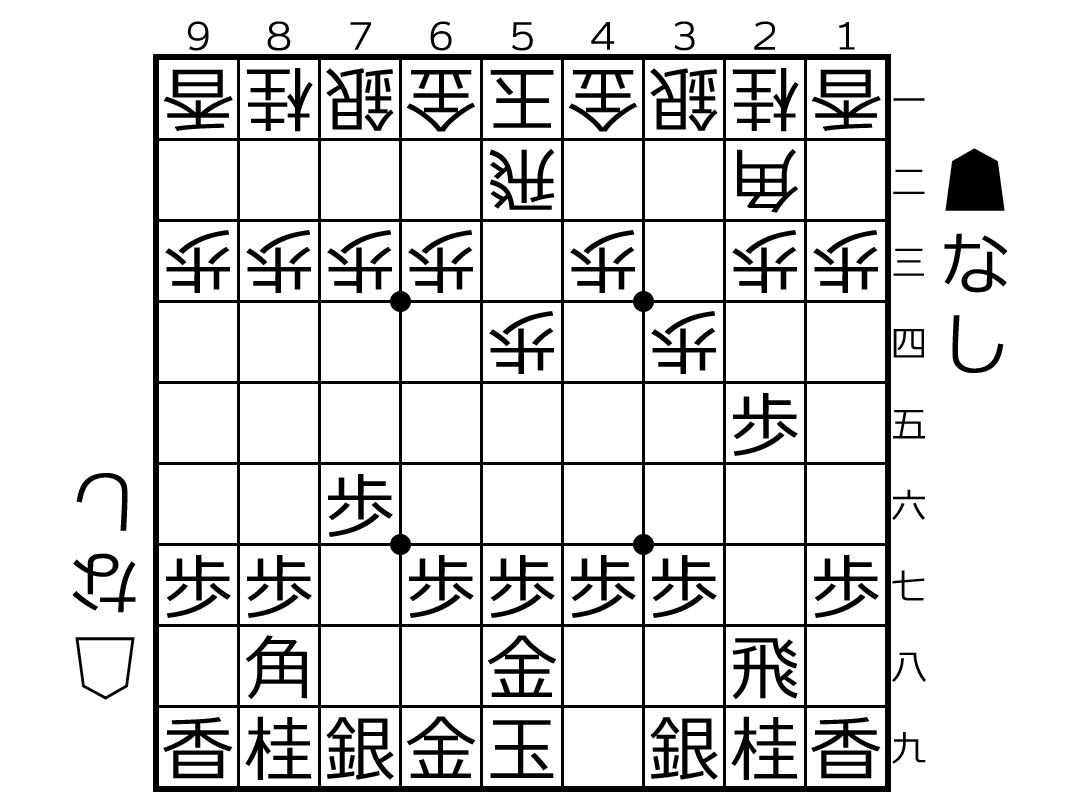

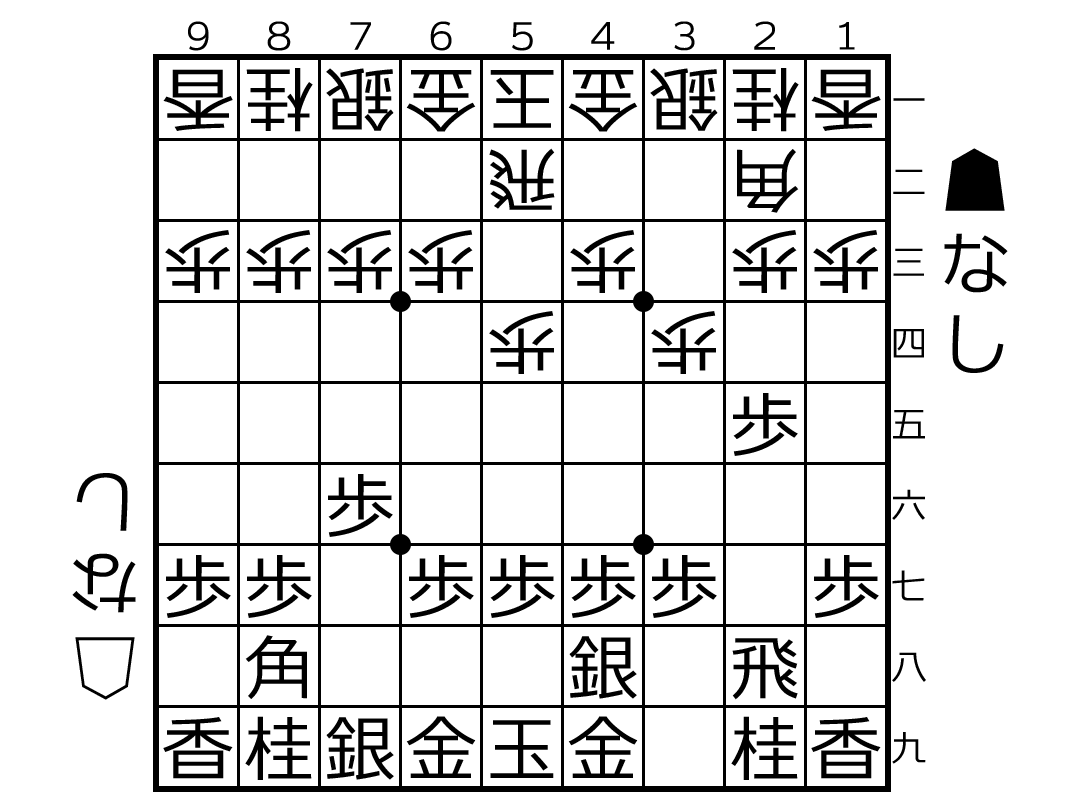

あらためて、上図に基本図を再掲します。超急戦策ではここで▲5八金右としましたが、それ以外の作戦では、基本的には▲4八銀(下図)と銀を上がります。

以下 △5五歩▲6八玉△3三角(超速基本図)

これが、超速をはじめとする急戦策・持久戦策の基本の形です。ここから、4八の銀を▲3六歩~▲3七銀~▲4六銀と素早く繰り出して中央制圧をしていくのが、超速の狙いです。超速に対する後手の対応も多くの手が指されており、どれも簡単ではないのですが振り飛車側からの有力な対策をいくつか紹介します。

銀対抗に対する指し方

居飛車の右銀に合わせて振り飛車も左銀を繰り出す指し方を、銀に銀が対抗している様子から「銀対抗」と呼びます。

超速基本図からの指し手 ▲3六歩△4二銀▲3七銀△5三銀▲4六銀△4四銀 (下図)

先手の攻めをがっちりと受け止めるのが、この△4四銀型です。ですが、言い換えれば後手の左銀を釘付けにした、ととらえることもできます。

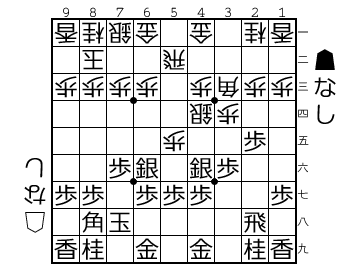

▲7七銀~▲6六銀から先手は左銀も中央に出して「二枚銀」のように活用してくるパターンが主流です(下図)。

先手の狙いは抑え込み。中央を制圧して、後手の飛車角を捌かせないようにします。なお、先手玉はかなり薄くなってしまうので、それが気になる場合には穴熊に組んでいくのもよく見られる指し方です。詳しい指し方については、こちらも超速の記事で解説しています。

菅井流に対する指し方

菅井流は菅井先生が指し始めた中飛車に対する有力策。銀を立ち往生にさせてしまおうという考えです。銀対抗が「ガッチリ」というイメージならば、菅井流は「ヒラり」というイメージです。

超速基本図から▲3六歩△6二玉▲3七銀△4四歩▲4六銀△4五歩で下図。

▲3七銀に△4四歩と自ら角道を閉じてしまいますが、▲4六銀に対する△4五歩が驚きの一手。

ただのように見える歩ですが、この銀を立ち往生させて、あわよくば取ってしまおうという怖い作戦です。ここからは△3二金▲3四銀に△5六歩から捌いていく手順など、様々な手順が研究されています。また、▲4六銀に代えて▲7八銀や▲3五歩など居飛車側からも多くの対抗策があります。

菅井流の研究手順については菅井王位の著書「菅井ノート(後手編)」で詳しく書かれています。菅井流だけでなく、ゴキゲン中飛車vs居飛車の戦い方の本です。

振り飛車側からの視点ですが、居飛車党が読んでも全然勉強になる棋書です。

ゴキゲン中飛車に対する持久戦策

一直線穴熊

中飛車に対する穴熊はあまりよしとされていませんでしたが、様々な研究によって見直されており、今では立派な作戦として認知されています。一直線穴熊の定跡について、詳しくは『一直線穴熊の基本定跡と指し方』で解説していますので、ここでは簡単に指し方の基本を紹介していきます。

序盤は大まかに上図のような形。▲6七金右~▲7八金となるべく隙を作らないように囲っていきます。上図は後手が美濃ですが、実際には穴熊が主流です。振り飛車側の対策としては、石田流に組み替える、美濃で速攻、袖飛車で7筋に標準を当てる、などの対策があります。順にみていきましょう。

vs石田流への組み替え

石田流は振り飛車の理想形の一つです。△5四飛・△3五歩・△3四飛と石田流を目指します。△1五角や△4四角から捌いていきますが、囲いは居飛車の方が固くなりがちです。

また、石田流に組まれると動かれやすいのであらかじめ▲3六歩を突いて石田流を阻止するのがおすすめです。その場合は石田流には組み替えられません(あまりに早すぎると逆に隙になってしまいますが)。

vs美濃で速攻

最近有力視されている指し方です。相穴熊に組んでも、結局は居飛車の穴熊の方が固くなりがち。それならば、囲いはほどほどにして、なるべく早くに攻め込んでしまおうという考え方です。

上図では、すぐに△5六歩から仕掛けても面白いです。もちろん同歩とは取ってくれませんが、△3五歩~△3六歩から△5五角で飛車の小瓶を狙う筋が残ります。居飛車側が陥りやすい罠なので、気を付けたいところです。

vs袖飛車

有名な一直線穴熊対策です。後手も穴熊にし、空いた7筋に飛車を振りなおします。左銀も参戦し、居飛車側の弱点である「角頭」を攻めていきます。居飛車側が間違えると穴熊はすぐに崩壊してしまいます。

居飛車側の工夫としては▲8八銀の保留です。角を8八に引くスペースを残しておくことによって、狙われている角の動ける範囲を広くしています。

丸山ワクチン

丸山九段の指し始めた中飛車に対して角交換型の持久戦を挑む指し方です。角交換後の▲9六歩が定跡化された好手。佐藤新手とも呼ばれます。詳しくは『丸山ワクチンの基本定跡と指し方』で解説しています。

初手からの指し手 ▲7六歩△3四歩▲2六歩△5四歩▲2五歩△5二飛▲2二角成△同銀▲9六歩 (下図)

▲9六歩の意味としては、先手はこの後▲7八銀から美濃を目指したときに後手の早いタイミングでの△5五歩を牽制しています。

具体的に言うと、△5五歩に▲6五角と打てるようにする意味があります。後手の用意の切り替えしである△5六歩▲同歩△8八角打に対して▲9七香とかわせるわけです。もし端歩をついていなければ香損必至で居飛車が不利になってしまいます。

丸山ワクチンに対して、ゴキゲン中飛車側は向かい飛車に振りなおすのが一般的です。その場合はダイレクト向かい飛車や角交換四間飛車と同じような展開になります。

千日手になりやすい戦型ですので、居飛車側はうまく打開する必要があります。特別人気な指し方である、というわけではありませんが、角交換四間飛車やダイレクト向かい飛車に対して指すのと同じような感覚で指すことができるので、落ち着いた戦いが好みの人にはおすすめの定跡です。

ゴキゲン中飛車対策のまとめ

ゴキゲン中飛車対策で有力視されているのは、「5八金右超急戦」「超速」「一直線穴熊」「丸山ワクチン」の4つです。

超速は中でも人気で、本格派の方におすすめ(ただし勉強量は多め)。一直線穴熊も相手の攻めさえ受け止めることができればかなり勝ちやすい戦法です。丸山ワクチンは超速や一直線穴熊と比べると少しマイナー気味ですが、基本的には通常の角交換四間飛車に対する戦い方と同じようになります。当然有力な指し方です。どれもおすすめの指し方で、改めてそれぞれの定跡へのリンクを貼っておきます。

5八金右超急戦も面白い作戦ではありますが、個人的にはあまりおすすめしません。基本的には研究勝負になってきてしまいますし、なによりゴキゲン中飛車側は、超急戦を簡単に回避することができます。結局のところ、5八金右超急戦に加えて何かほかの作戦も覚えておく必要があります。5八金右超急戦についての定跡もこちらから確認できますが、基本的には将棋ソフトなどを活用して自分で研究を重ねていくのがおすすめです。

ゴキゲン中飛車対策のおすすめ棋書

速攻!ゴキゲン中飛車破り

速攻!ということで、超速に焦点をあてて解説されています。内容はかなり難しいので注意。また、目次がかなり雑なので読みずらいのは不満点です。

菅井ノート 後手編

中飛車視点の本ですが、著者の菅井七段の渾身の研究が書かれています。居飛車党でも持っておいて損はない良書です。

中飛車破り 一直線穴熊徹底ガイド

一直線穴熊に特化した定跡書です。先手番と後手番、また美濃と穴熊に分けて書かれています。

一直線穴熊の勉強をしたい方にはこれが一番のおすすめです。