金はがっちりとした守りの駒でありながら、抑え込みにもってこいな攻めの側面もある駒でもあります。攻めの駒としての金から、守りの駒としての金まで絶対に知っておくべき金の手筋を紹介していきます。

金の手筋を寄せ集めているので、レベルには当然バラつきがうまれています。初心者の方で手っ取り早く基本的な手筋を学びたい方はこちらの記事がおすすめです。

手筋に関係した棋書に関してはあまり紹介していないので、どの本を買えばいいか悩んでいる方は先にこの記事を読んでおきましょう。

序盤編

1.金は下段で使う。

手筋というより、金を使う上で意識したい原則です。格言「金は引く手に好手あり」と言われるように、金はなるべく下段で使うように意識したいです。

金は斜め後ろ2マスへの利きがないため、盤面の上部で使うよりも下部で使う方が効率の良い使い方ができます。特に、横からの攻めに対する耐久力がつきます。

囲いの中には金が三段目ぐらいにいるものもありますが、そういった囲いは横からの攻めに対する耐久力に加えて上部に対する耐久力も重視しています。

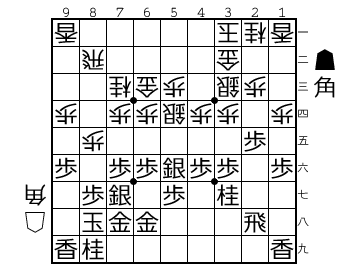

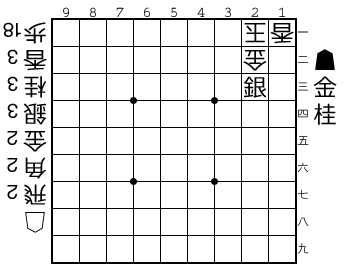

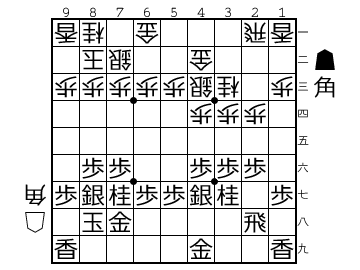

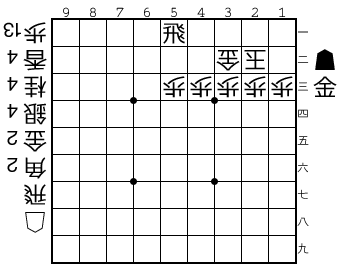

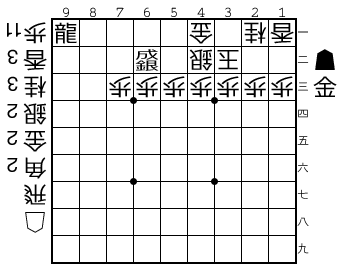

しかし、むやみに「金が上ずった形」を作るのはよろしくありません。例えばこの囲い。

盤面の手数はあっていないかもしません。

先手の囲いは銀冠に似ていますが、8七の地点に銀の代わりに金がいます。金が上ずっている悪形です。金冠と呼ばれることもありますが、有効そうな利きは7七の地点だけ。斜め後ろに動けないせいで、重要な守りのポイントである7八への利きが失われています。

また、金が上ずった形が悪形であることを利用したこんな詰み筋もあります。

▲3三桂△同金▲2二金まで3手。

金をおびき寄せて2二の地点に隙を作っています。

2.金は玉に近づけて守りに使う

自分の金は玉の守りに使います。玉の守りは金銀三枚(金二枚・銀一枚)です。美濃囲いや矢倉囲いも金二枚を玉の守りに使っていますね。

これは例外も多いのですが、基本的な原則です。

バランスを重視した構えや、浮き飛車に対する構想などでは金を攻めに使ったり、金を玉とは離れたところに使ったりもしますので、後で紹介します。

中盤編

3.浮き飛車に対する攻め

「金は玉に近づけて守りに使う」原則の例外1です。浮き飛車に対する攻めでは金がよく攻めの駒の一員として使われます。浮き飛車は飛車の可動域が狭いのが弱点

特に石田流。石田流は浮き飛車で戦う代表的な戦法ですが、石田流の対策として有名な棒金戦法は本来は守りの駒であるはずの金を攻めの駒として使っていますよね。「きmきm金」なんかも同じです。

4.飛車打ちの隙をなくす

一段金は飛車打ちに強い形です。なぜなら、金の周辺の一段目二段目には飛車の打ち場所がないから。もし金が銀だったら、すぐ隣に打たれて終わってしまいます。

飛車打ちに強い形ということは、積極的に飛車を切っていける可能性もあるということです。一段金の構えの時は、大駒をぶった切っていくことも考えた方が良さそうです。

5.両取りの手筋

飛車と銀、または飛車と角に対してよく用いられる両取りの手筋です。

上図では相手がどうあがいてもどちらかの駒は取ることができます。この手筋を応用した攻め方としてはこんな感じのものがあります。

実現しなさそうな局面図ですが、次の一手は▲5三歩成。同銀なら金を両取りに打てますし、銀が逃げればと金ができて大満足です。

この金の両取りの筋は実戦でも頻繁に出てきます。

6.角が死ぬ(角換わり・矢倉)

相手の8四の角をタダ取りする手筋です。8四の角は敵陣を遠くまで睨んでいて好形なのですが、相手が金を持っていた場合は注意が必要。

飛車が8筋から離れてしまうと、金を8三に打って角が捕獲されてしまいます。

7.金でバランスの良い形を作る

「金は玉に近づけて守りに使う」原則の例外2です。主に角交換系の将棋で使われますが、四間飛車の対急戦の定跡などで出てきたりもします。それほど珍しい形ではありません。玉の固さだけでなく、陣地のバランスで勝負しようという考え方です。

バランスよく使うということは隙を作りずらいということでもあります。角交換系の将棋は一瞬の隙が命取りになるので、バランス型が多用されるのかもしれません。

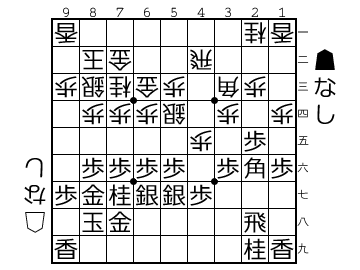

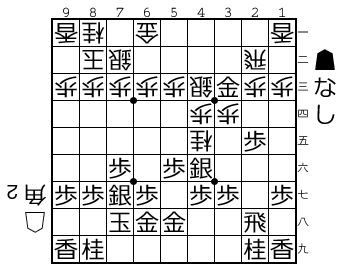

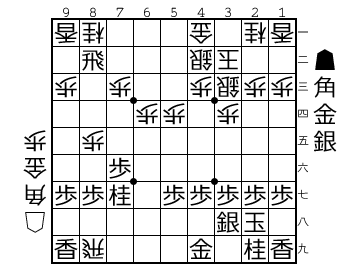

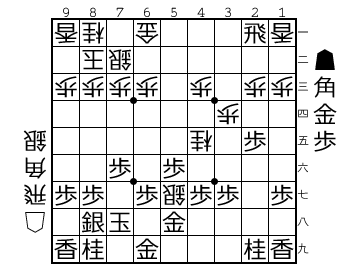

下図は居飛車の角換わり腰掛銀の流行系。この形は割と最近になって現れたものです。金を一路、玉から離しています。

また、こちらも角交換四間飛車の人気の構え(手数が合っているかは分かりません)。金を王様とは真逆の方向に使っていますが、全体的にバランスが良く隙の少ない構えを実現しています。

お気づきかもしれませんが、両者とも金と飛車の位置関係が同じ。

これらはお互いの弱点を補いあっている好形です。一段飛車が広く利いているうえ、振り飛車の場合は飛車を振りなおすのも簡単ですし、居飛車の場合は角打ちの隙を消しています。

また、角交換系の石田流でも金を左側に使う形が良く使われます。少し形は違いますが、こちらもバランス志向の構えの一種です。

終盤編

8.大駒を近づけて受ける

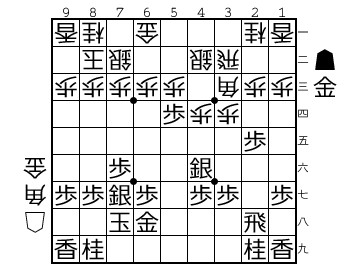

こちらは金というよりも歩がメインの手筋ですが、とても重要なので紹介します。終盤において何と言っても大切なのは「手番」。

その手番を得るために一歩を犠牲にして先手を取って弾きます。上図は美濃囲いの例です。次は△4八金がありますね。

先手も▲5九歩と打てれば良いのですが、二歩になってしまうので打てません。

そこで先手は▲6九歩と打ち、相手が取ってくれば▲5九金打と先手を取って弾くことを狙います。先手で飛車を追い返すことができれば、自玉は鉄壁になるうえ手番も得られます。

9.頭金

詰みの基本手筋、頭金です。言うまでもないでしょうが最後の最後に必要になる重要な形。どんなに難しい詰将棋で最終的には頭金で詰ますことだってあります。

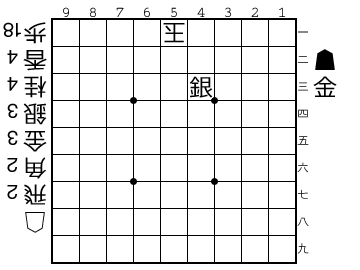

下図が基本図。

もちろん実戦でこんなに簡単になるわけがありませんが、この形を目指して詰み筋を考えることができます。

10.腹金

頭金ほど有名ではありませんが、度々出てくる詰みの手筋の腹金。反対側が壁形、もしくは端に玉が追い詰められているときに有効です。

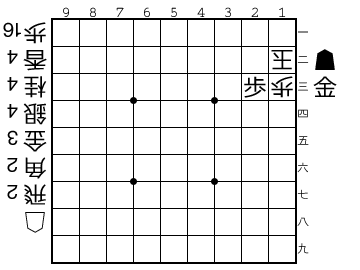

11.尻金

こちらは竜や飛車とセットなことが多い詰み筋。逃げ道が開いていたら捕まらないこともあるので、そこまでできる場面が多いわけではありませんが重要な手筋です。

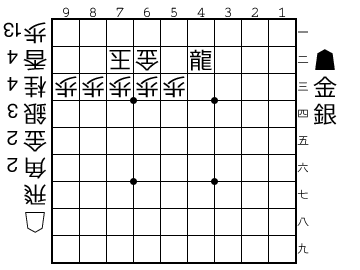

下図から、相手玉は即詰み。▲2一金△1二玉▲1一金△2二玉▲2一飛成まで、5手詰めです。

最後の飛成が決め手ですね。

12.送りの手筋の金捨て

竜と金の連携で相手玉を詰ますのが、この送りの手筋です。銀や角で寄せられる場合もありますが、基本的には横に利く金が使われます。

送りの手筋の名の通り、玉をどんどん奥に追い詰めていく手筋です。

この局面での次の一手は▲8二金。相手が同玉と取っても、六一に逃げても即詰みです(▲8二金△同玉▲6二竜以下)。

13.美濃崩しの金打ち

これは絶対に覚えておきたいですね。下図での次の一手は▲6二金。6二に金を捨て、同金と取らせたところで7一に角を打ち込めば一気に寄りです。

美濃崩しは金銀の連携を崩すのがポイントです。片美濃の例ですが、本美濃などにも応用できる攻め方です。

もちろん金じゃない駒でもできますが、7一に打ち込むのは斜め駒でないといけないので、金を捨てることが多くなると思います。

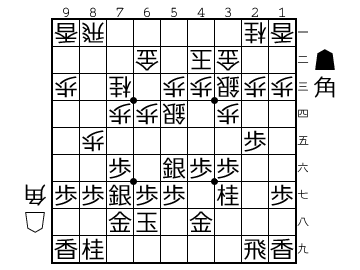

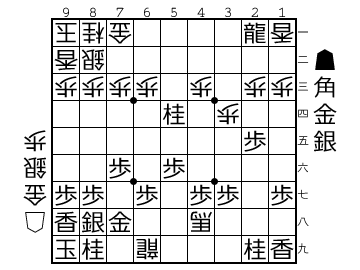

14.穴熊再生の金打ち

この局面から始まります。相穴熊の戦いで、次に何もしないと7八の金をタダで取られてしまいます。

ここで金を引いて受けるのはちょっと不安。ここではしっかりと▲7九金打と埋めます。自玉は再び鉄壁となったので、桂馬を拠点に攻めていけば勝てますね。

15.挟撃の金打ち

金は銀と違って横にも利きがあるので、相手の玉を挟撃しやすいのがメリット。

例えば次の局面。有名な手筋なのですが、ここでは大技が炸裂します。

正着は▲4一飛成!

以下同玉に取った金を2二に打って挟撃の必至です。もしこれが銀だったら逃げられておしまいです。金の特性がうまく利用されていますね。

関連書籍

羽生の法則① 歩・金銀の手筋

問題集形式ではないのですが、絶対に覚えるべき歩、金、銀の手筋は網羅されています。これ一冊で、これらの基本的な手筋はマスターできるでしょう。

二冊目の羽生の法則②では玉桂香・飛角の手筋を解説しています。