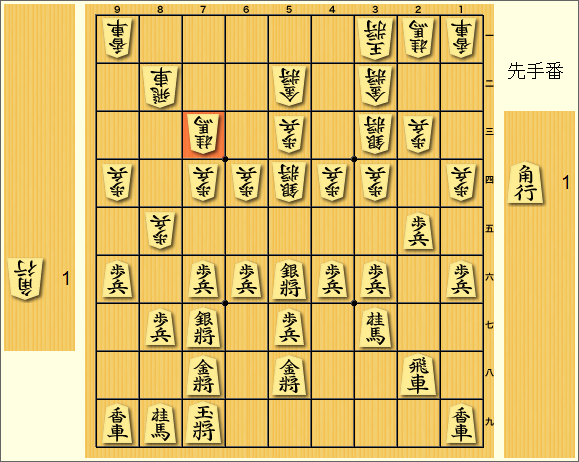

角換わり腰掛け銀は非常に難解な定跡が続くことで有名。特に下図のような腰掛け銀の先後同型の形は、これまで様々な研究が続けられてきました。

今回は、この腰掛け銀の同型からの富岡流と呼ばれる最も有名な指し方について、紹介していきます。もちろん全てのケースで富岡流の指し方に合流するのではないのですが、たとえ定跡を外されたとしても、富岡流で出てくる攻め筋を覚えておけば便利。なお、腰掛け銀の他の形については、こちらの記事で紹介しています。

角換わりの指し方全般については、こちらの記事をご覧ください

角換わりの棋書については、こちらからどうぞ。

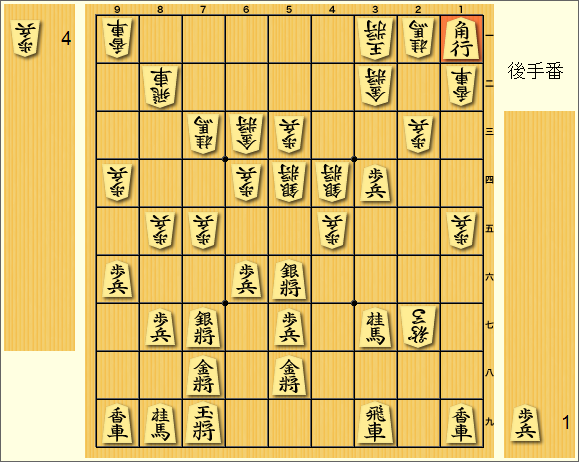

同型基本図までの指し手

初手から ▲7六歩△8四歩▲2六歩△3二金▲7八金△8六歩▲7七角△3四歩▲6八銀△7七角成▲同銀(下図)

上図のように、7七角とした後に後手が角道を開ければ十中八九角換わり。△7七角成と▲同銀と形よく取って、角換わりが決まります。

上図から △4二銀▲3八銀△7二銀▲4七歩△6四歩(下図)

お互いに▲4七歩△6四歩と突いて、先後ともに腰掛け銀とする意思表示をします。ここで▲2七銀とすれば、こちらでも紹介している棒銀の変化になります。

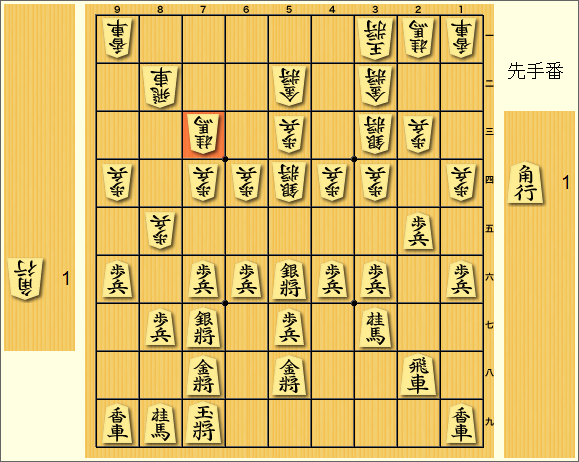

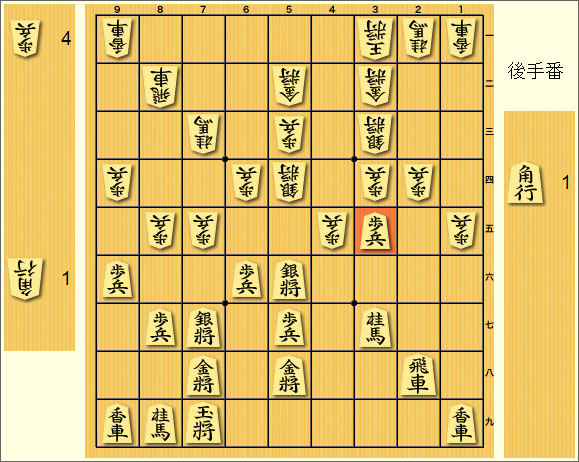

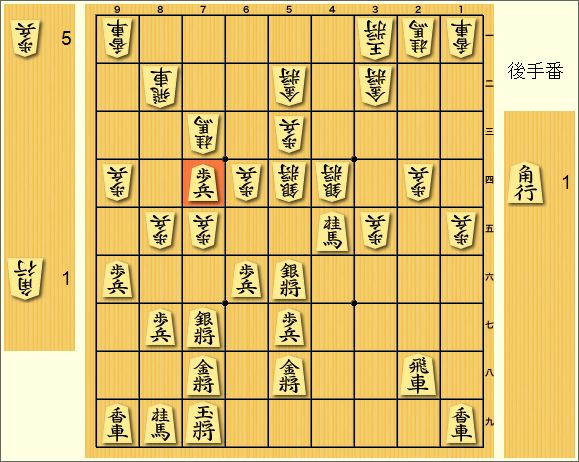

上図から ▲6八玉△5二金▲4七銀△6三銀▲5八金△3一玉▲5六銀△5四銀▲3六歩△7四歩▲3七桂△7三桂▲2五歩△3三銀▲6六歩△4四歩(基本図)

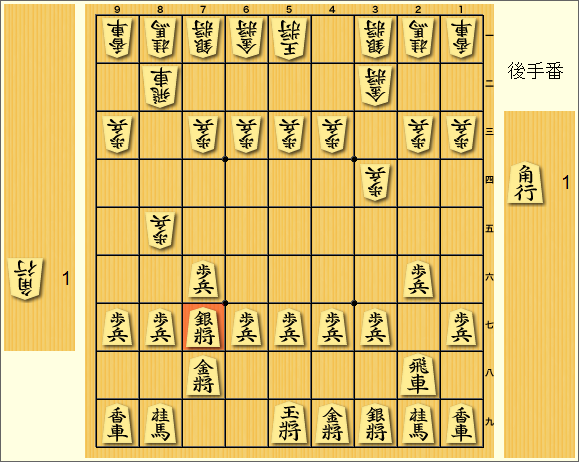

基本図からの仕掛け

基本図から、先手は早速仕掛けていきます。角換わり腰掛け銀の仕掛けの基本は5六の銀と3七の桂から。

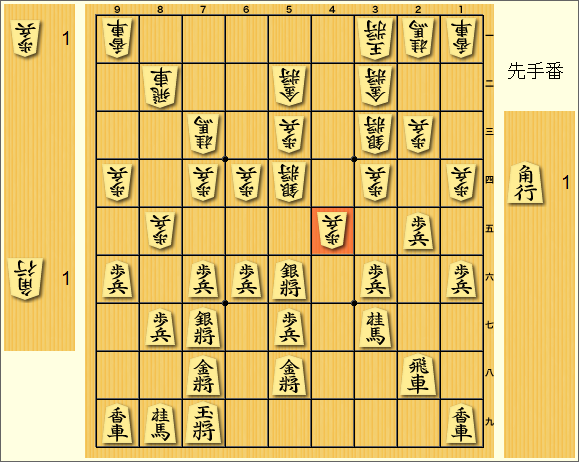

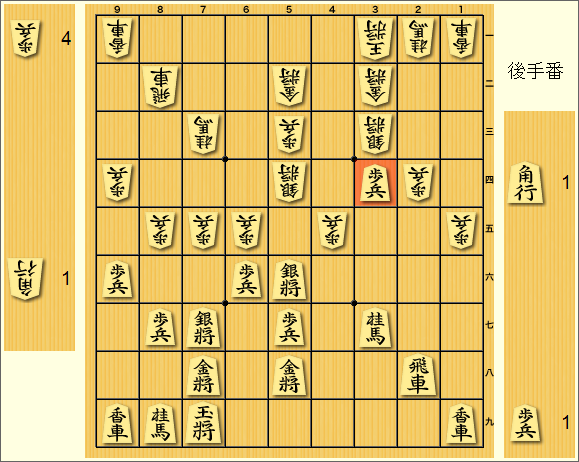

▲4五歩△同歩(下図)

桂馬を跳ねられるようにするため、まず▲4五歩と突き捨てます。ここから単に▲4五桂では攻めがつなげづらいので、ここから▲3五歩と突く手など、いろいろあるのですが、ここからは▲2四歩と突き捨てるのが定跡です。

上図以下 ▲2四歩△同歩(下図)

▲2四歩に後手は当然△同歩と応じます。△同歩に代えて△同銀には▲4五桂(下図)と跳ねておいて、次の▲4四角(5三桂成と1一角成の両狙い)や▲7一角(飛車取りと5三桂成・角成の両狙い)が厳しくなります。

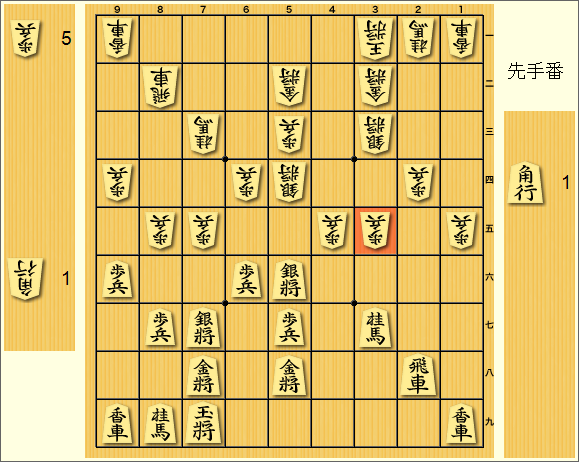

△同歩に対しては、さらに▲1五歩△同歩▲7五歩△同歩▲3五歩(下図)と突き捨てます。

▲1五歩は将来の端攻め、▲7五歩は将来の▲7四歩打をみた一手。▲3五歩も、将来的に桂馬が跳ねた時に、▲3三歩と歩を叩けるようにするための準備で、手筋の突き捨て。この一連の手順がいわゆる「世に伊奈さん(42173)定跡」です。

▲1五歩にも▲7五歩にも、次の取り込みが厳しいので△同歩とする一手。最後の▲3五歩と突き捨てに対しては、後手の応手がいくつかあります。

しかし、△6五歩など攻めあう手を指してしまうと、▲3四歩と取り込んだ手が銀取りの先手になり、結局は後手が損します(下図)。

ですから、素直に△3五歩と取る手、または△4四銀とあらかじめ銀をかわしておく手(本筋)の2つが主流となっています。

▲3五歩に△同歩

▲3五歩△同歩に対しては、当然▲4五桂(下図)と跳ねていきます、。

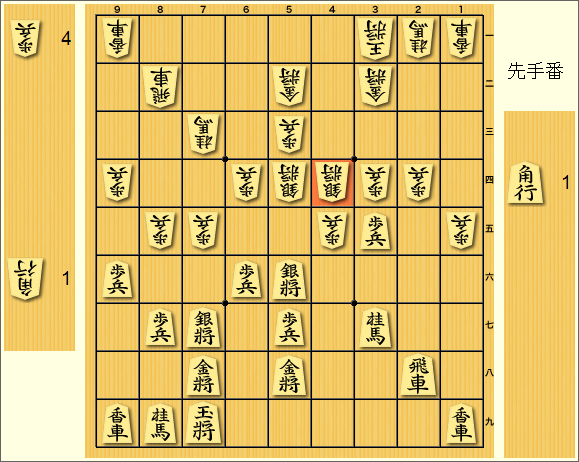

△4二銀・△3四銀・△2二銀など銀を逃げる手には▲7四歩と攻め続けて先手有利(下図)。次の▲7三歩成が受かりません。▲7五歩の突き捨てが効果的だったと分かります。

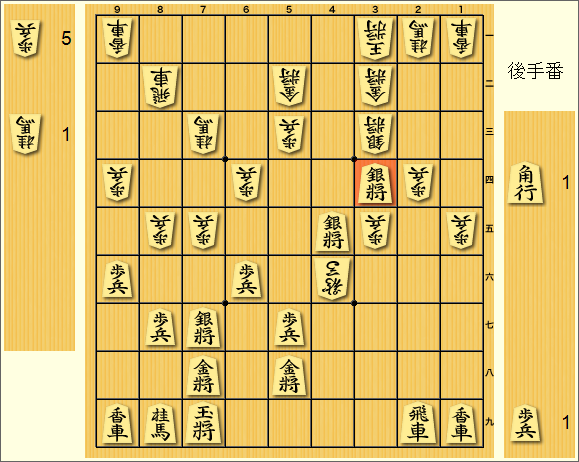

後手の最良の手順は△4五同銀と駒損覚悟で桂馬を取ってからのカウンターに期待する手。△4五同銀以下、▲同銀△3七角▲2九飛△4六角成▲3四銀打(下図)と進みます。

上図は難しいながらも先手有利でしょう。次は▲7四歩がありますし、後手は馬が強力なものの、これといった攻めがありません。

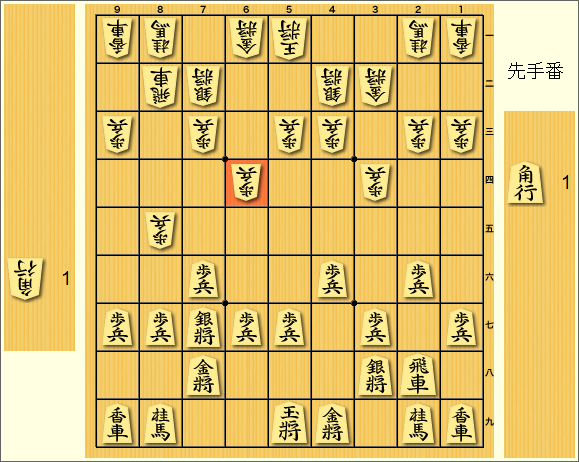

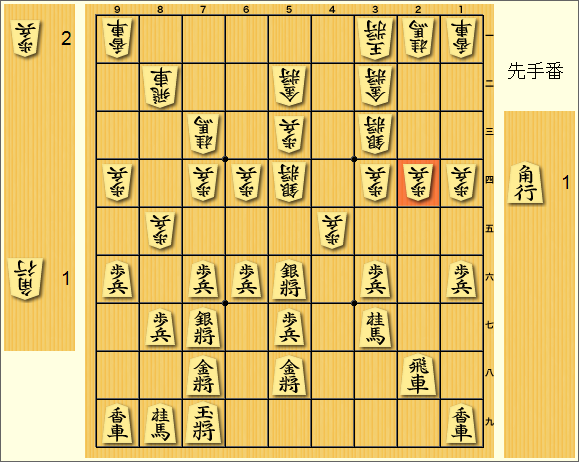

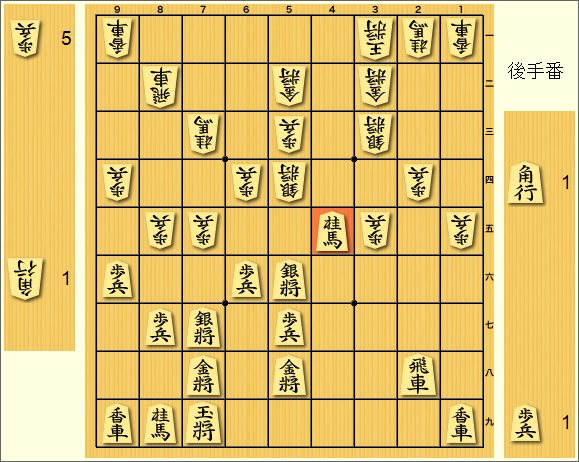

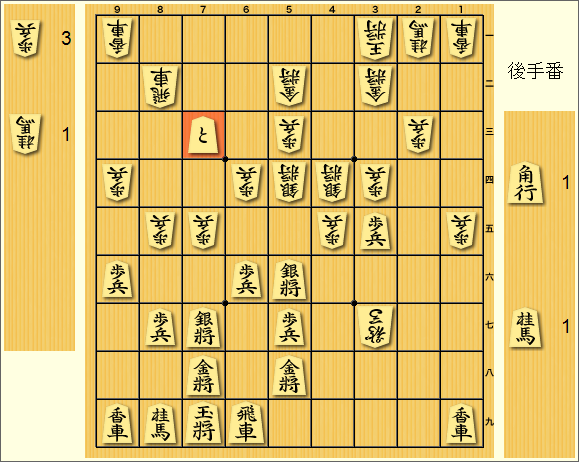

▲3五歩に△4四銀

▲3五歩には△4四銀と、銀をあらかじめかわしておくのが定跡の手順です。

上図以下 ▲2四飛△2三歩▲2九飛(下図)

銀がどいたおかげで飛車が走れるようになったので▲2四飛としてから、▲2九飛と深く引きます。▲2八飛と引くのもありそうですが、将来的に△3六歩などと桂頭を狙われたときに△3七歩成が飛車取りにならないというメリットがあり、▲2九飛の方が勝ります。

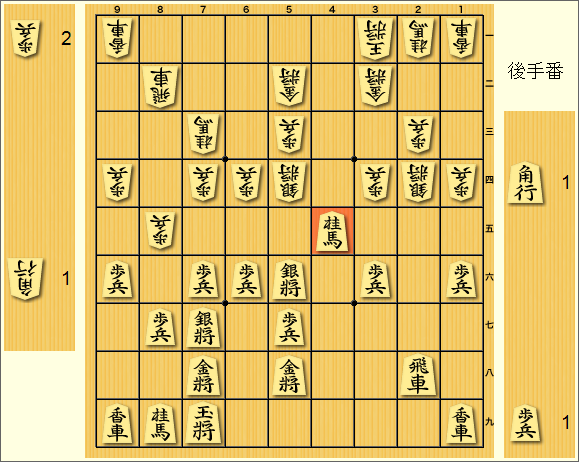

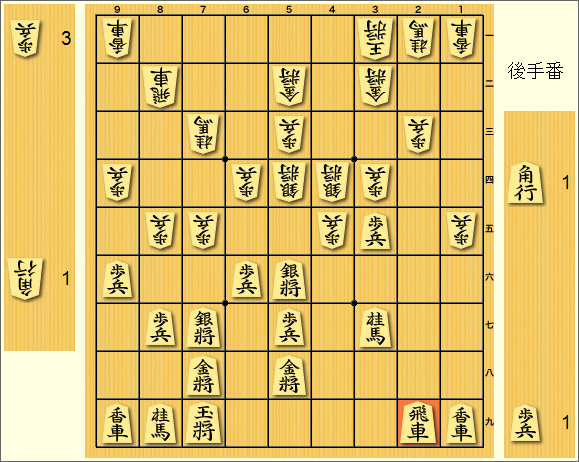

上図以下 △6三金▲1二歩△同歩▲3四歩△3八角▲3九飛△2七角成▲1一角(下図)

△6三金は▲7四歩を受けた手。△6三金とせずに△3八角もあり得ますが、それには▲3九飛△2七角成▲7四歩△2八飛▲6九飛△3七馬▲7三歩成(下図)と進みます。

こちらも形勢は互角ですが、後手としては桂頭を一度受けておくのが賢明でしょう。

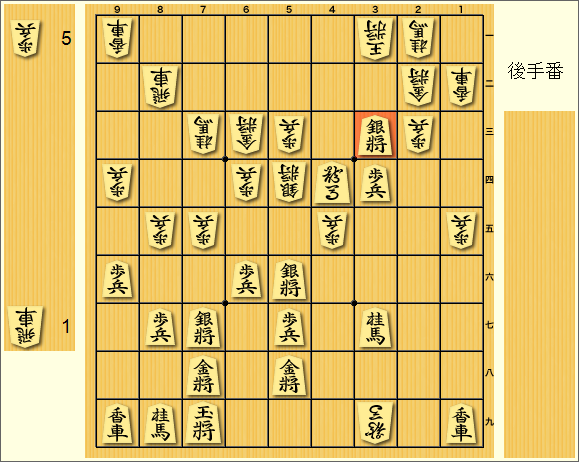

▲1一角以下 △3八角▲4四角成△2九角成▲2二歩△同金▲3三銀(下図)

上図までが、一般的な富岡流の手順です。以下詰むや詰まざるやの終盤戦になりますが、「富岡流は先手勝ち」というのが少し前に結論づけられています。しかし、この結論は両者が一直線を選んだ場合の話。▲3三銀以降も様々な変化があり、実戦的にはまだまだ形勢互角と言えそうです。

最後に

角換わり腰掛け銀は4八金・2九飛型が人気で、伝統的な同型定跡は珍しくなってきました。しかし、今回紹介したような▲7四歩からの攻め筋や▲4四角・▲1一角と打つ筋は他の形でも応用可能なので、角換わりを指す以上は富岡流の指し方も覚えておくとよいでしょう。角換わりの棋書については、こちらからどうぞ。

角換わりの同型定跡を学びたければ、少し内容は高度ですが「角換わり腰掛け銀最前線」、または少しレベルを落として「角換わり 初段の定跡」がおすすめです。