将棋における千日手とは、「一回の対局で同一局面が複数登場すること」を言います。ここでいう「同一局面」とは「盤上の駒、持ち駒、手番がすべて全く同じ局面」であり、現行のルールではそういった局面が4回現れると千日手が成立します。

千日手の例

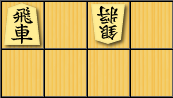

まずは、簡単な千日手の例を見てみましょう。下図左では、飛車の利きが相手の銀に利いており、次は銀を取ることができます。相手としてはもちろんそれを防ぎたいので、銀を斜めに引いて飛車の利きを交わしますが(下図中央)、それに対しても飛車を前に進めて銀に当てます(下図右)。

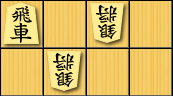

相手としてはもう一度銀を逃げる必要があるので、銀をまた同じ位置に戻しますが(左)、それに対してもう一度先手は飛車を戻します(右)。

ここで、一番最初の局面図と一番最後の局面図が一致していることが分かります(同一局面が2回登場)。上図右から、銀を引いて、飛車を進めて、の繰り返しがさらに複数回続くと、千日手となります。

千日手は反則?

千日手は反則ではありません。千日手が起こった場合は、通常は先手と後手を入れ替えて指し直しとします。将棋では先手の方がわずかに有利と言われているので、千日手は後手番では非常に有力な作戦です。逆に言えば、先手をもって戦う場合、千日手は極力回避する必要があります。なお、一部のローカルルールでは「千日手は後手勝ち」とする場合もあります。大会や道場で将棋を指す場合は個別のルールを確認する必要がありますが、いずれにしても千日手は後手の得となります。

なお、例外として、その手順がすべて王手である千日手(連続王手の千日手)は、王手をかけている側が反則負けとなります。詳しくはこちらの記事で解説しています。

千日手の打開方法

千日手を回避することを「打開する」といいます。千日手は基本的に先手後手入れ替えて指し直しになるので、自分が有利な形勢の時や、自分が先手の時は千日手の打開を考えましょう。

千日手の打開は非常に簡単。途中に何か別の手を挟んで、違った展開にすればよいのです。先ほどの例であれば、持ち駒に銀がある場合、持ち駒の銀を打って狙われている銀を守ることができます。