将棋というゲームの一番の大きな目的は、当たり前ですが相手の玉を自分の玉が取られる前に取ってしまうということです。しかし、相手の玉に攻められるのは対局の中でも最後の最後。将棋に勝つために、すなわち相手の玉を自分の玉が取られるよりも先に捕まえるために、どういった方針で指していけばよいのでしょうか。

第一に知っておきたいのは、序盤・中盤・終盤の具体的な指し方です。例えば「序盤は陣形を整理する」「終盤は玉を包むように寄せる」など。序盤・中盤・終盤のそれぞれにおける戦い方については『将棋初心者がおさえておきたい「序盤」「中盤」「終盤」の基本と強化法』で解説しています。

それに対して今回注目していくのは、将棋を指す上で最低限身に着けておきたい「考え方」です。つまり、どういった手を指せば有利になり、どういった手を指せば不利になってしまうのか、そしてどのように優位を拡大していけるのか、というものです。

「考え方」とは別の言葉でいうと「大局観」で、こちらも、簡単にいえばどういう方針で次の手を選んでいくか、ということです。「大局観」というのはアマチュアの有段者でも、身に着けるのに苦労します。ということで、今回は初心者向けに基本的な指し手の考え方をいくつかと、それぞれの考え方を実践するうえでのもっと実用的なコツ(テクニック)を紹介していこうと思います。

将棋の基本

将棋の目的は、当たり前かもしれませんが、相手の玉を自分の玉が取られるのよりも早く取ってしまうことです。すべてはこの目的のもとにあります。

将棋の目的:相手玉をより早く捕まえる

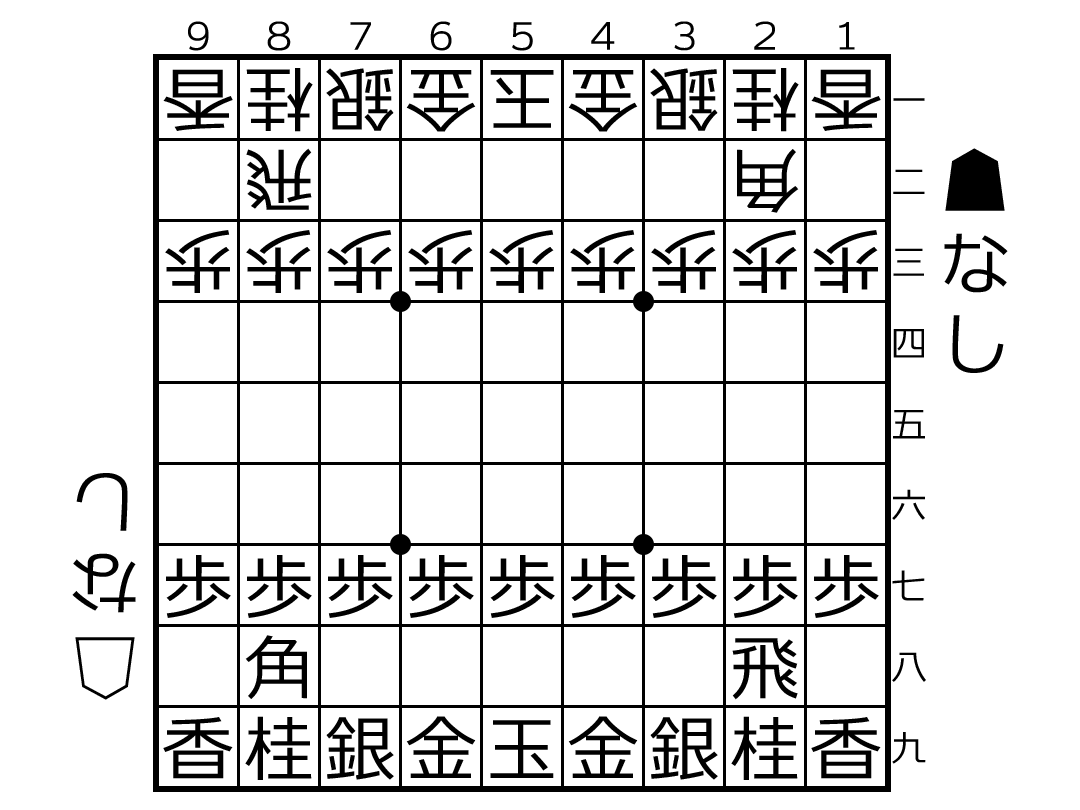

しかし、いきなり相手玉に攻撃を仕掛けることはなかなかできません。将棋の初期局面を見てみても、攻め駒が自陣にいては王手すらかけることができません。将棋は、段階的に、手順を踏んで徐々に形勢を良くしていく(盤面を自分の有利なように動かしていく)ゲームです。では、具体的に局面がどうなれば形勢が良くなるのでしょうか?まずは、指し手を選ぶ上で意識してほしい、将棋の最も重要な考え方の指針を紹介します。

将棋の考え方

将棋で大切なのは、正確な形勢判断ができる能力です。形勢判断とは、局面の良し悪しを判断する力のこと。盤上の駒の配置や駒の損得をもとに、局面を評価します。形勢判断をするための要素はいくつかありますが、最も重要なのは以下の3つです。

①駒の損得:駒得・駒損の状況

②駒の働き:自分の駒がどれだけ活躍できているか・活躍できるような場所に配置されているか

③玉の固さ:玉がどれだけよく守られているか

つまり、将棋の指し手を考える時は、上記の3つのポイントを最適化できるような指し手を選ぶ必要があります。すなわち、なるべく駒得をして、なるべく駒の働きをよくし、なるべく玉を固くできるような手です(もちろん同時に全てを改善することは難しいですが、全体の手の流れとしては①②③を達成することが重要です)。

駒の損得

将棋の基本的な方針の立て方はこれにつきます。相手の駒をたくさん取る、または相手の強い駒を自分の弱い駒と交換することにより、力を蓄えていきます。持ち駒は状況に応じて打ち込んでいきます。駒を手持ちにしておくことの大きなメリットの一つは、基本的に持ち駒は9*9マスのどこに打ってもいい、ということ(もちろん元から駒が置いてあるマスは不可)。駒得をして、強力な駒(例えば飛車)を手に入れ、それを敵陣に打ち込んでいき、相手玉を守る駒を剥がしていく、これが勝ち方の一例です。その一方で、絶対に気を付けたいのは後者の「駒損」。駒損してはいけないと分かっていても駒損してしまう、というのはよくあることです。

王>>>>飛車≧角>金≧銀>桂≧香>歩

王は絶対として、大体「飛車角」が非常に強力な大駒。「金銀」が攻めにも守りにも使いやすい金駒。「桂香」がピンポイントで強力になりうる小駒、といった感じです。

駒の働き

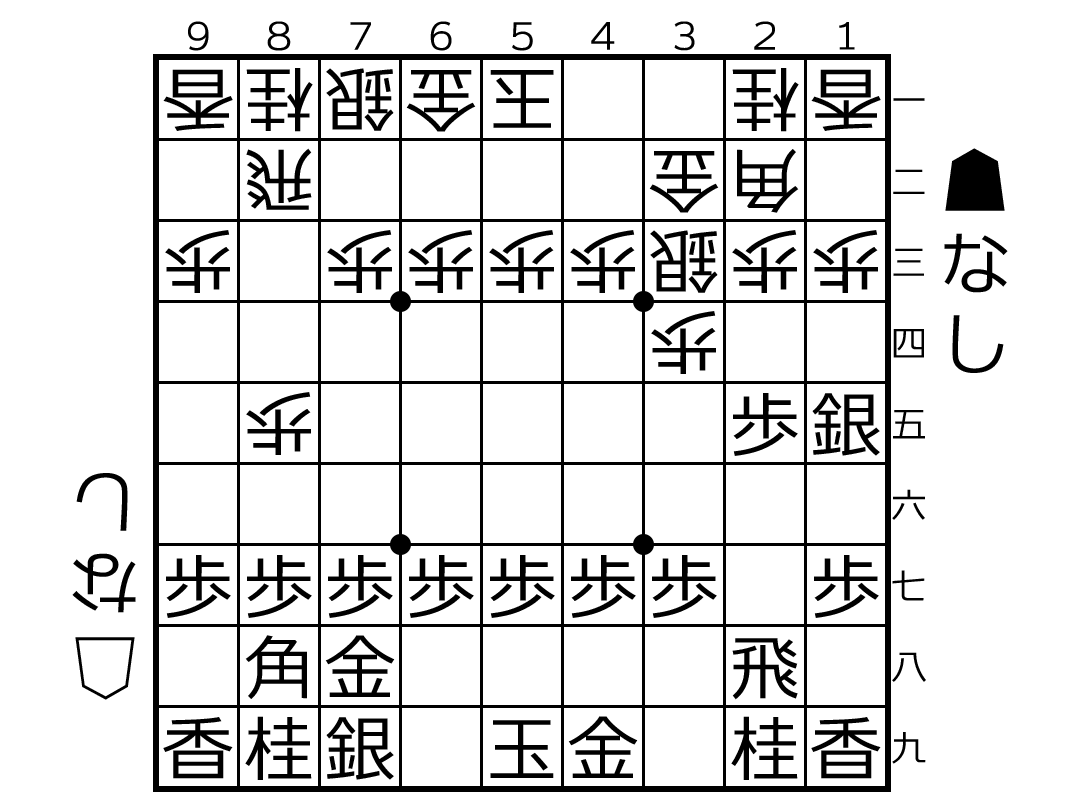

将棋の駒は全てが同じような働きをしているわけではありません。例えば将棋の初期配置を見てみましょう。初期配置のままでは、飛車も角も全く働いていません。角に至っては動かすことすらできません。

将棋の初手は▲7六歩または▲2六歩が基本ですが、その理由を将棋の基本的な考え方に沿ってみてみると、飛車や角といった大駒の働きを改善させるためであるというふうに分かります。初期配置のままでは8八の角は存在していないも同然ですが、7六の歩を突くだけで、相手陣まで角道が通ります。

駒の働きは駒得・駒損と違い数値化しづらいので分かりにくいですが、まずは「動けるマスをなるべく多くする」ことから考えていくのがおすすめです。例えば、角や飛車の通り道に自分の駒を置いては自分の大駒の動ける道を邪魔してしまいますし、自分の歩の上に別の自駒を置くのもなるべく避けた方が良いでしょう。

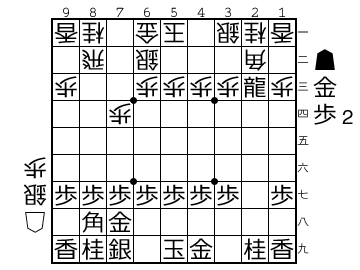

もう一つの考え方は、「相手陣に自分の駒を侵入させる」ことです。例えば、下図を見てみましょう。こちらは棒銀戦法の成功例で、2八の飛車を2三(相手陣)に侵入させた上で、成ることもできました。

相手の玉が5一にいる点にも注目。もし飛車がずっと2八にいては、5一の玉を直接攻められる機会は訪れませんが、2三の地点にいる龍を見てみると、もう数発あれば玉を直接攻撃できそうです。相手陣に駒を侵入させることで、相手玉との距離を縮めることができます。加えて、相手の駒は通常相手陣に固まっているため、桂馬・銀・香車など相手陣にとどまっている駒を取りやすくなっています。2三の龍は、非常によく働いている状態です。

玉の固さ

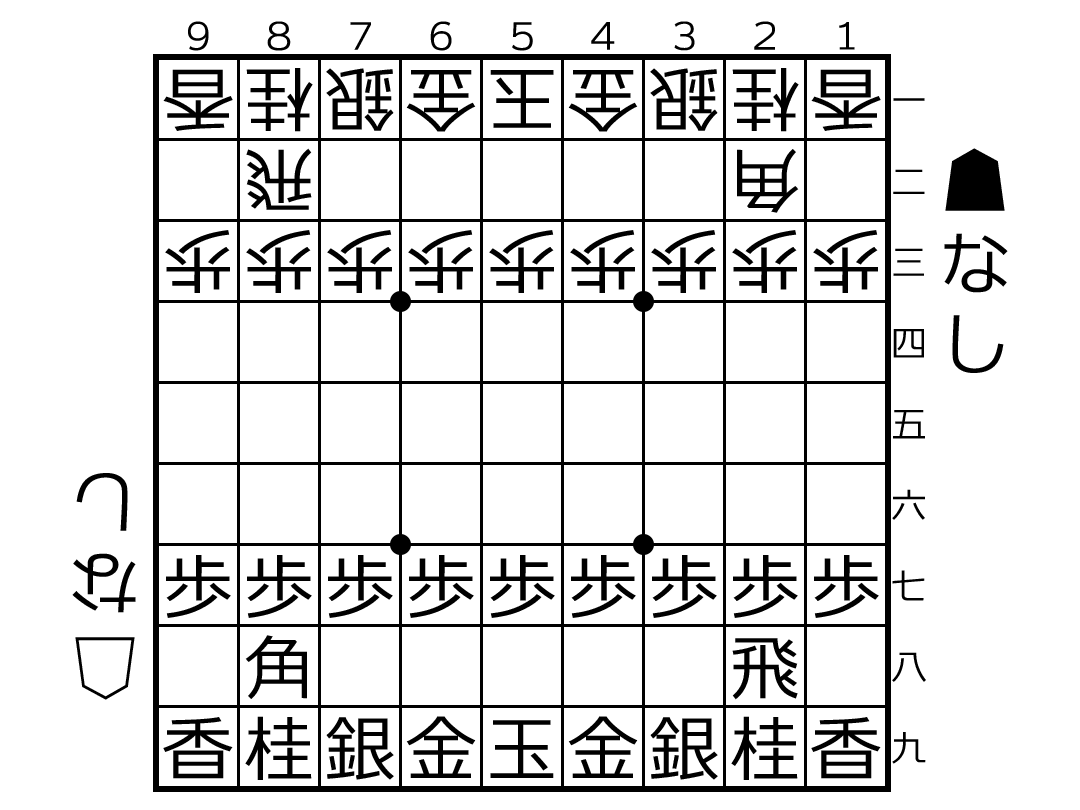

玉の固さは比較的分かりやすいパラメータでしょう。下図のような玉の初期配置(居玉)では、玉にすぐに王手がかかってしまう形です。

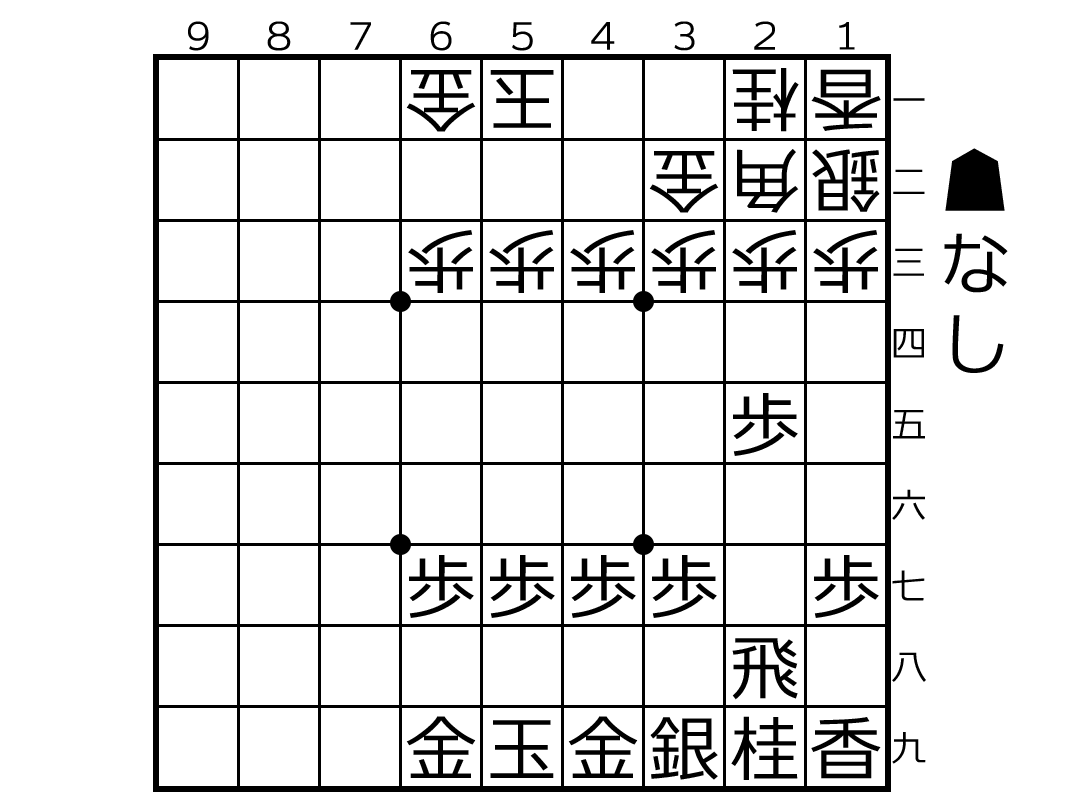

通常は玉を金銀で守る「囲い」をつくり、激しい戦いに備えます。「囲い」にも固い囲いや薄い囲いなど様々あり、当然固い囲いの方が有利です。おそらく最も有名な将棋の囲いは下図のような矢倉囲いで、上からの攻めに強く設計されています。

囲いについては『【将棋】初心者におすすめの囲いを5つ紹介!簡単に組めて勝率UP!』で詳しく解説しています。

将棋のコツ

以上の点を踏まえると、将棋で勝つための「コツ」とはすなわち、①駒得②駒の働きの改善③玉を固くする、ためのテクニックです。断片的に将棋のコツを覚えるよりも、何が目的なのか、何を方針とすればいいのかと合わせて覚えた方が効果的でしょう。今回は①②③を達成するための実践的な将棋のコツを5つ紹介します。

駒得のパターンを覚える

駒得のパターンは、大抵決まっています。一つは、考え方2で紹介する「数の攻め」が成功するパターン。2つ目は、駒の働きを最大限に生かしつつ、かつ相手の駒の弱点を突いた「手筋」による駒得です。詳しくは、『攻め方を覚えるための「攻め」の必修手筋20』で紹介しています。

上の記事でも紹介していますが、特に有名なのは飛車や角の利きを活かした両取りなど。例えば下図。

ここでは、2五の地点に飛車を打つことで、銀と角を両方睨み、銀が逃げたら角が、角が逃げたら銀が取れるような状況になります。一度に2つ以上の狙いのある手を指せば、相手は両方を受けることは基本的にはできません。これは非常に大切な将棋の考え方の一つです。

数の攻めを身につける

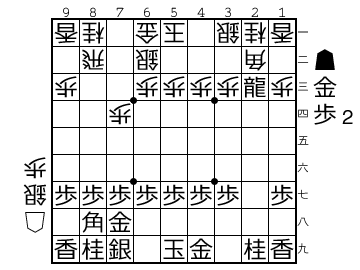

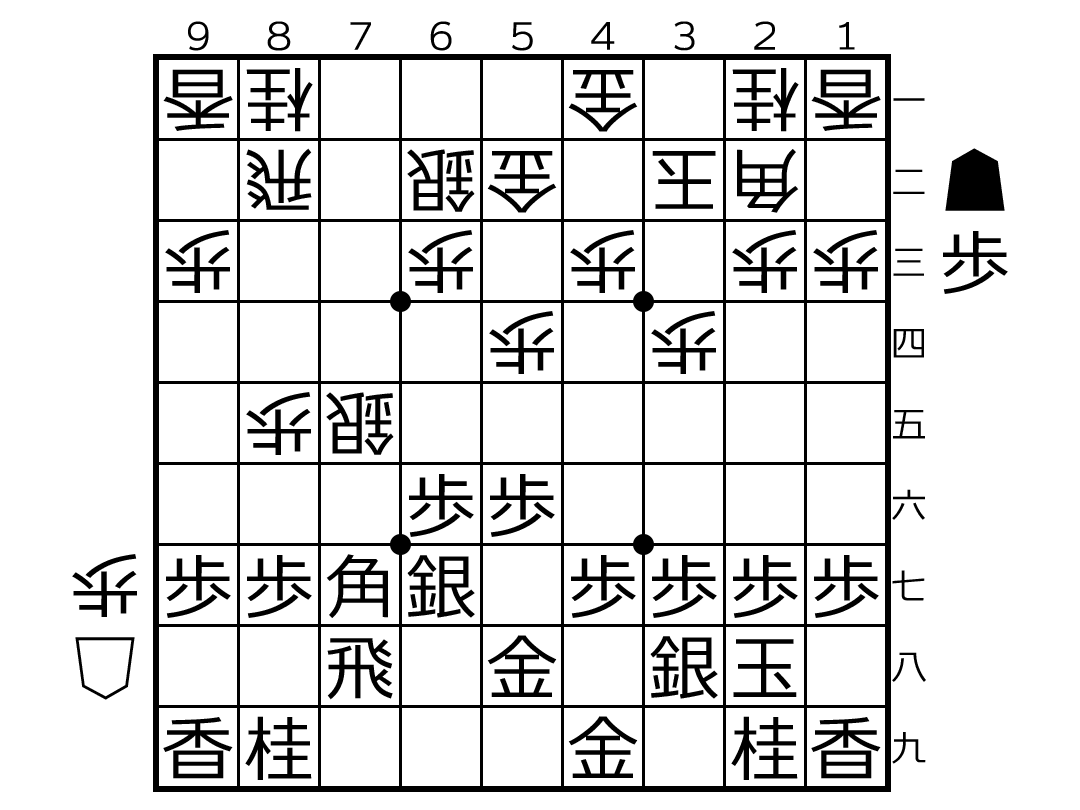

将棋は数と数のゲームです。最後の詰みだってそうです。下図を見てください。これは詰めろの局面で、次に▲5二金と打てば詰みです。

なぜ詰みになるのかというと、1)逃げ場所がない)2)金を取ることができない、からです。1)の逃げ場所がない、については当たり前なので、2)についてもっと詳しく考えてみましょう。

もしもこの銀が桂や角だったら、ということを想像してみてください。その場合は金を打たれても金をタダで取って詰みでもなんともありません。

ではなぜ銀だと詰みだったのか、それは5二の地点に銀の利きがあり、「玉」vs「金と銀」の1:2の戦いになってしまっているからです。これこそ「数の暴力」です。もし玉の隣に金銀があれば、1:2でまだまだ戦いは続きます。

将棋の一番の基本は「数」です。数が多い方が勝つゲームです。そして、「数」は駒得・駒損、そして自分の駒を相手陣に侵入させる時に重要になってきます。

飛車・銀・歩(+桂馬・香車)で敵陣を攻め、自駒を侵入させる

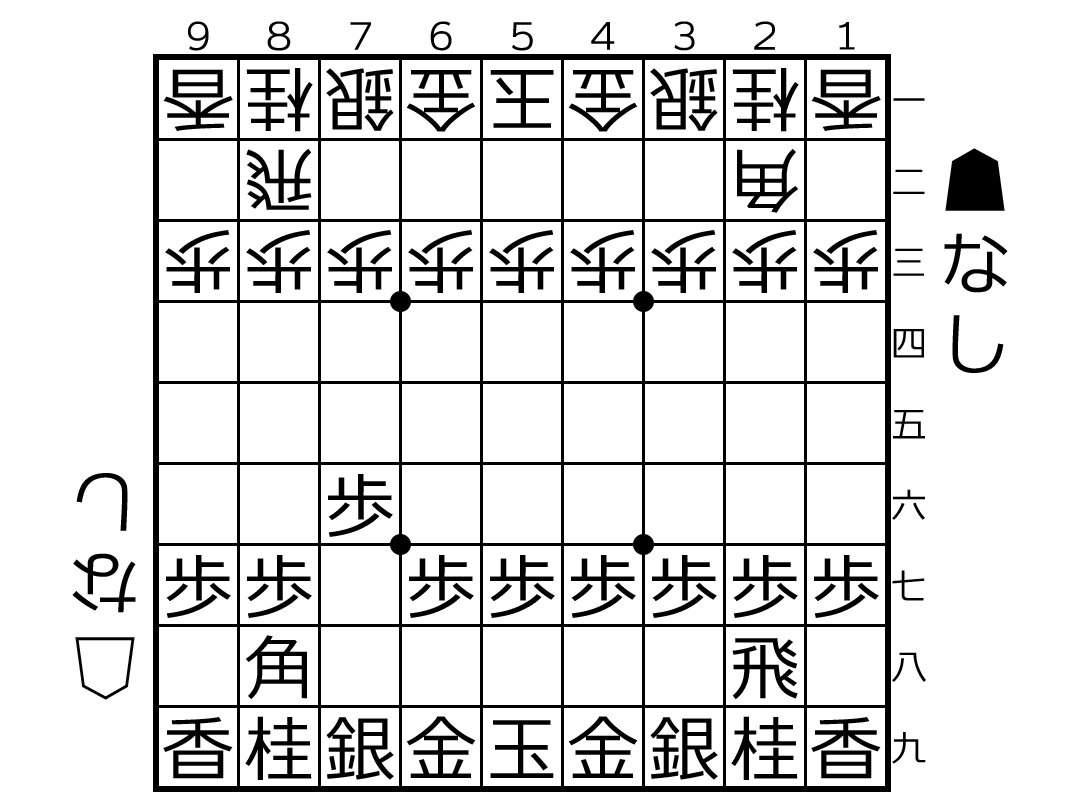

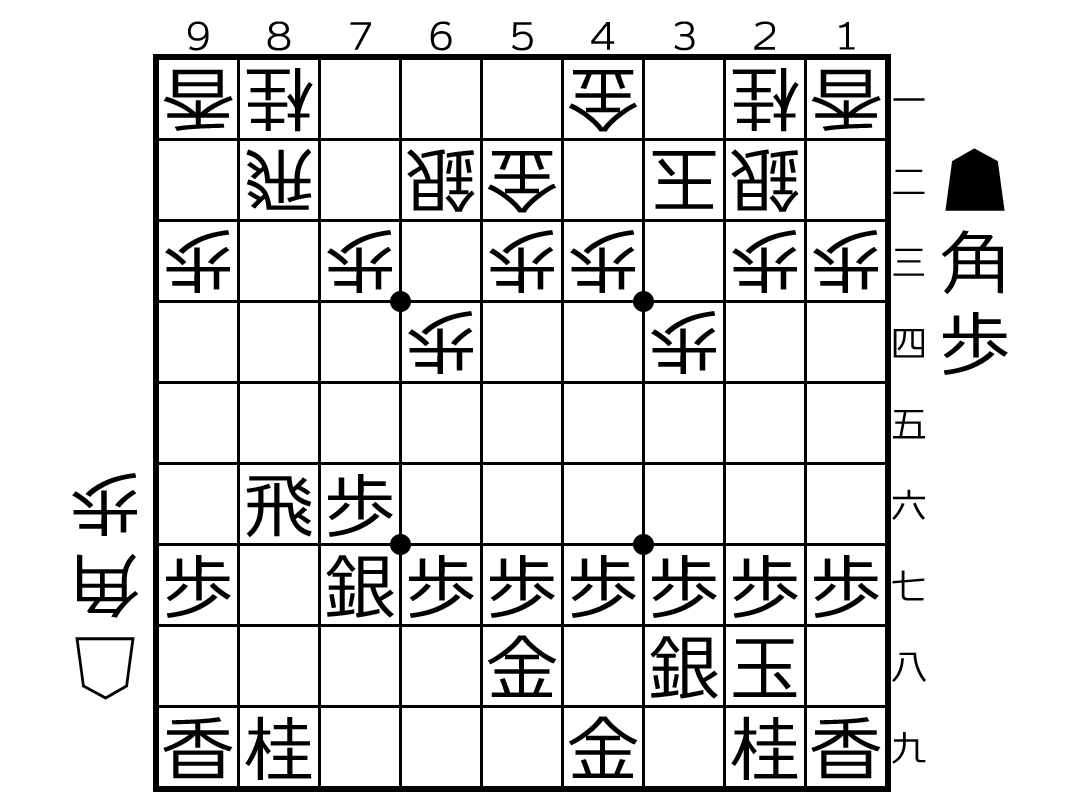

将棋の戦法というのは、よく考えられています。たとえば棒銀戦法。初心者にもおすすめの戦法で、破壊力に定評があります。

上図では、飛車と銀と歩の3つの駒が連携して2筋を攻めています。特に注目してほしいのは2三の地点。すこし局面を進めて下図(▲2四歩△同歩▲同銀)。

2三の地点に利いている駒をお互いに足してみましょう。攻め方は飛車と銀の2つ(歩は交換したのでなし)、それに対して受け方は金一枚です。次に後手が何をしなければ▲2三歩で角を捕獲可能。他の手を指しても、▲2三銀成△同金▲2三飛成で先手優勢です。2三の龍がよく働いています。

攻められているところに受け駒を「適度に」集める

数の攻めに対する基本的な対処方針は、数で対抗することです。ただし、これには注意が必要で、詳しくはのちのち説明します。

先ほどの例だと、2三の地点の駒の利きが金しかいなかったことで、自陣を突破されてしまいました。対抗策の一つは下図です。こうすれば、2つの駒で2三の地点を守ることができます。

。。。冗談です。いくら数の考え方が大切だといっても、こんな手を自然に指し手はいけません。銀が働いているのは2三の地点のみ。玉の逃げ道も将来的にふさいでしまいそうです。別の手段を考えなくてはいけません。

発想を切り替えて、2四の地点を守ることを考えてみましょう。棒銀側が銀を進出させるにあたって▲2四歩△同歩▲同銀と2四の地点で歩を交換するステップが必要になりますから、その2四の地点に駒を足してみます(下図)。

3三に銀を置いたのが、局面図です。先ほどのように棒銀側が攻めてくると、今度は▲2四歩△同歩▲同銀△同銀▲同飛に△2三歩(下図)と打って、なんともありません。

実際のところをいうと、この局面でも棒銀側は攻めに成功しています。詳しくは『棒銀戦法の基本定跡と覚えておきたい攻め方を徹底解説』で紹介しています。

数で負けている場合は争点を変える

数には数、が原則ではありますが、「受け流す」ことも考えなければいけません。下図は振り飛車を指していてよくある局面です。後手は△7五歩から8筋と7筋を攻めようとしています。

この局面での相手の狙いは、もちろん▲同歩△同銀と銀を進出させ、8六への駒の利きを増やすことにあります(下図)。そうすれば以下△8六歩から「数の暴力」で振り飛車陣を突破できます。

もちろん、それを許してはいけません。おすすめの対抗策は、「無視すること」です。銀が進出することができたのは、こちらが歩交換に応じたから。△7五歩に対して無視しておけば、△7六歩ととってきても▲同銀としておいて相手は銀を前に進められません(下図)。

これが、居飛車の数の攻め(棒銀チックな攻め)に対する振り飛車側の対抗策の基本です。争点を作らせない、のです。

駒を交換する

駒効率を良くするためのもう一つの方法は、駒を交換することです。持ち駒は盤上のどこででも使うことができるので、どの盤上の駒よりも使い勝手が良いのです。

コツ:大駒の交換を狙う

成駒を作るためのステップは大変です。考え方1で紹介したような数の攻めをすることによって敵陣を突破し、飛車角をなり込んでいくのが普通です。ただし、抜け道も存在します。

例えば下図。序盤から飛車交換をすることはありませんが、角交換をするというのはいたって普通です。

上図の▲6五角はまさに成駒をつくるための角打ちです。▲8三角成と▲4三角成を同時に狙っていて、受かりません(実は後手にも対抗策があり、定跡もできています。ここではひとまずとばします)。

角を成って直ぐに何かがあるというわけではありませんが、角が馬にパワーアップするということで、強力であることに間違いはありません。こういった攻めが可能になるのは、角交換をしたからです。

また、自陣が十分に堅いのであれば、飛車交換を挑むのも一つの手です。自陣が相手陣よりも固い状態で大駒交換をすれば、当然固い側が有利な展開となります。

どうやって身につければいい?

将棋の基本的な考え方を身に着けるための一番の近道はやはり対局数をこなしていくことです。対局せずに強くなれるわけがありません。そのうえで、まず一番におすすめなのは、将棋の戦法の定跡をしっかりと一つ(自分の指したい戦法を一つ)勉強すること。初心者におすすめの戦法については、『将棋初心者向けのおすすめ戦法4選(居飛車・振り飛車別)ー 戦法と攻め方の基本』で解説していて、おすすめの定跡書についても紹介しています。

そのうえで、あまり注目されることはないように感じますが、「大局観」に焦点を絞った棋書を一冊まるまる通して読んでみるのがおすすめです。「大局観」とは、今回紹介した内容そのもの。どういった方針で将棋を指していけばよいか、おいったもの。大局観を鍛えるための本は、『絶対に身に着けたい「大局観」を磨くためのおすすめ棋書5選』で紹介しています。

上の記事でも触れていますが、特に一番有名なのは羽生さんの「上達のヒント」という本。名著としても話題です。

もちろんおすすめではあるのですが、少し内容は高度です。ということで、初心者の方には少しレベルを下げて、もっと基本的な内容から学ぶことができる、谷川さんの「本筋を見極める」がおすすめです。

NHKの将棋講座の内容を基に作られているので、構成も非常にわかりやすいです。