将棋の戦いは「序盤」「中盤」「終盤」の大きく3つに分けられます。序盤は初手から攻めの陣形と守りの陣形の駒組みを進めてくフェーズ。その一方で、中盤は大きな戦いの起こる場面。一般的には駒と駒がぶつかり合ったら中盤の始まりだといわれています。序盤はお互いが定跡どおりに無難な手を指し続けていれば急にどちらかが有利・不利になることはありませんが、中盤はちょっとしたはずみですぐに形勢が動いてしまいます。今回は、中盤のコツ・指し方と考え方、そしてどのように攻めていく(仕掛けていけば)よいのかを戦法別に紹介していきます。

なお、中盤の指し方と並んで、序盤・終盤の指し方を学ぶのも重要です。序盤については『序盤の指し方と考え方・戦法別の基本定跡や囲い方を徹底解説』、終盤については『終盤の指し方と考え方・寄せ方と詰まし方のコツを徹底解説』で解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

また、あまりいないかもしれませんが、序盤・中盤・終盤の違いがまだあまりよくわかっていない人向けに、序盤・中盤・終盤の違いやそれぞれの強化法については、『将棋初心者がおさえておきたい「序盤」「中盤」「終盤」の基本と強化法』で解説しています。

中盤とは

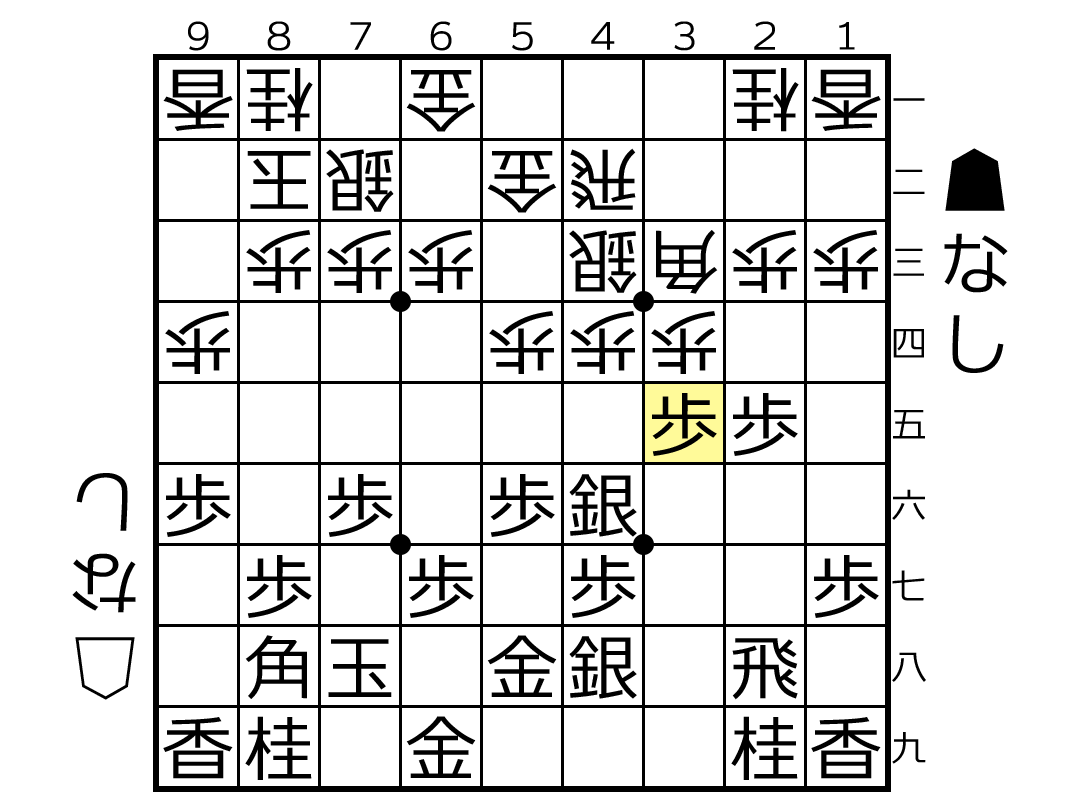

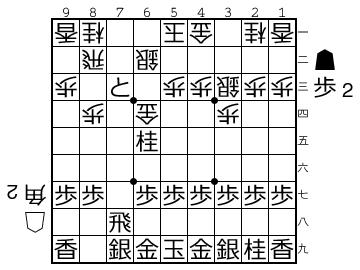

中盤とは、先ほども触れたように駒と駒が本格的にぶつかり合う場面をいいます。例えば下図は、居飛車対四間飛車の戦いの序盤です。後手は飛車を4筋に振り、玉を美濃囲いに、先手は居飛車で玉を舟囲いに囲っています。

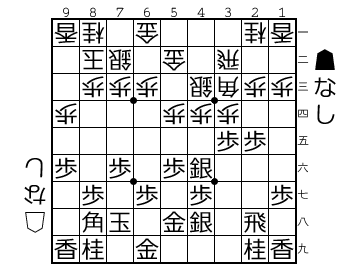

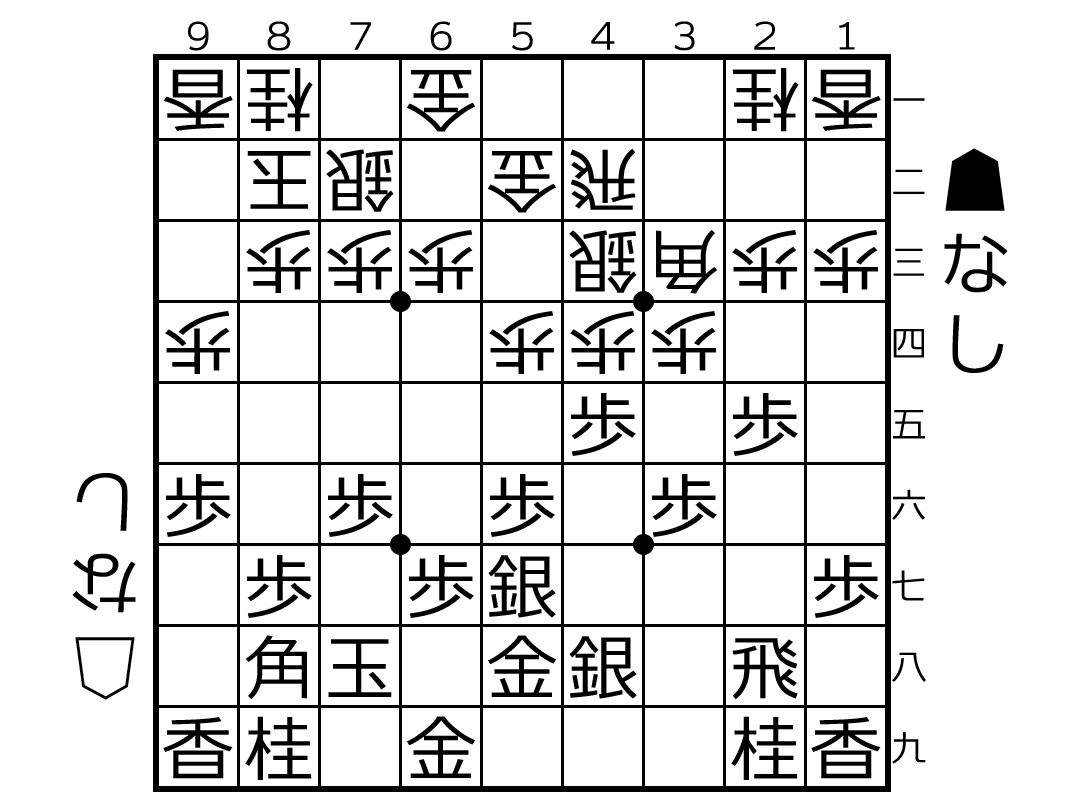

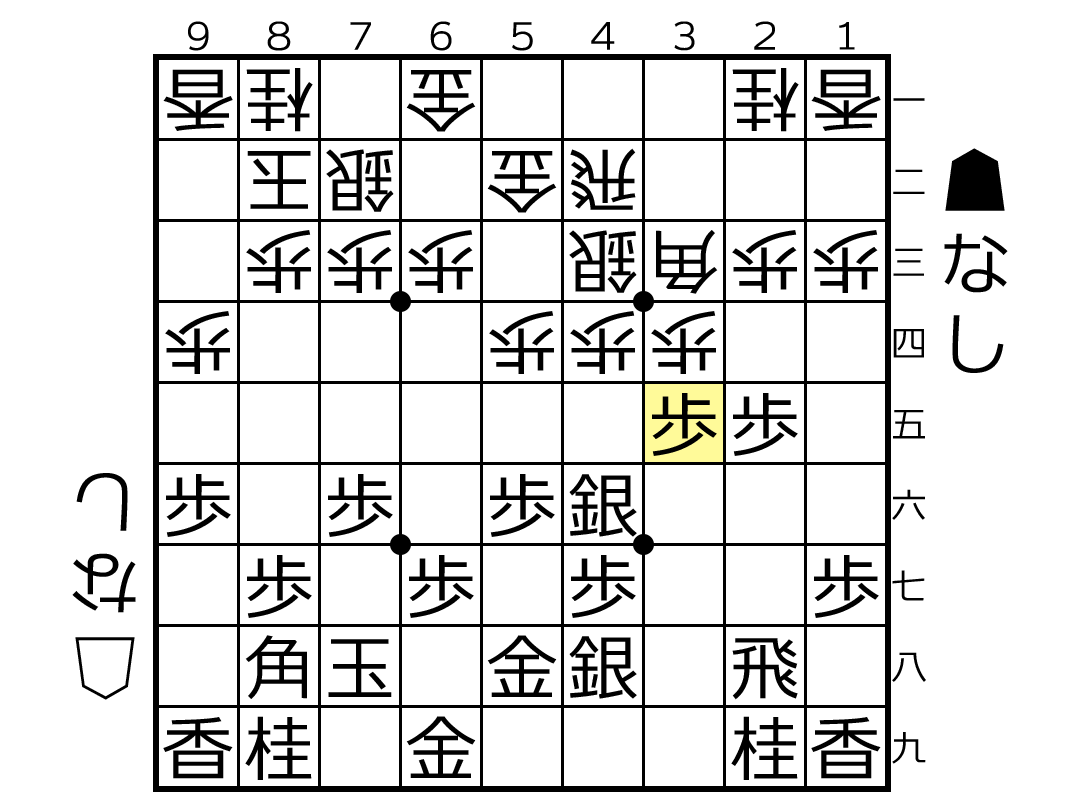

上図から数手進んで、下図の局面になりました。下図のような局面こそが、中盤の始まり。先手は▲3五歩とついて、歩をぶつけています。ここから△同歩としてくれば▲同銀と、3三の角の頭をめがけて銀を進出させていきます。▲3五歩のように、戦いを起こしていくことを「仕掛け」といい、中盤とは仕掛けが始まってからの一連の展開のことを指します。

上図から、実は後手は△3五同歩と取ってはいけません。△同歩と取ってしまうと、▲同銀として銀を五段目に進出され、先手の攻めがどんどん速くなってしまうためです。後手の正しい受けは△3二飛と回る手(下図)。

後手としては、飛車の利きをうまく利用して先手の角頭攻めを往なし、どこかの良いタイミングで△4五歩と突き、角交換を狙っていったり、うまく飛車をぶつけて飛車交換を狙っていくことができます。先手としては、同じく3筋に飛車を回り、角頭を継続して攻めていきます。ただし、大駒の交換になってしまうと陣形が薄い(美濃囲いの方が舟囲いよりも数倍固い)分、不利になってしまいます。相手の飛車角を抑え込む(大駒の動きを封じる)ような指し方をできれば、居飛車有利になりやすいはず。▲4六銀左急戦と四間飛車の戦いについては『斜め棒銀戦法(4六銀左急戦)の基本定跡と指し方』で詳しく解説しています。

中盤の考え方・指し方

先ほどの居飛車対四間飛車の戦いを見ていると、序盤と同様、中盤にはある程度決まった考え方や指し方があるということに気づきます。いうなれば、原理原則です。

居飛車側の考え方(攻めている側)

・相手の弱点(角の頭など)を狙う

・飛車・銀・歩(時には角と桂馬も)の連携で攻める

・相手の大駒を活用させないように攻める

四間飛車側の考え方(受けている側)

・相手の銀をなるべく進出させない(歩がぶつかっても真っ先に取らない)

・戦いの起こっている筋に飛車を回る

・隙を見て角交換や飛車交換を狙う(大駒の交換は陣形の固い振り飛車が有利)

このような指し回しのコツは戦法によって全く異なります。そして、こういった中盤の指し回しも基本的には定跡の一部。中盤の基本的な考え方については、定跡をしっかりと覚えることである程度マスターすることができます。

中盤の攻め方・仕掛け方

戦法によって攻め方は大きく異なりますが、ある程度共通しているパターンもあります。今回は居飛車・振り飛車問わず頻出の中盤の攻め・仕掛けを6つ紹介します。

飛車先突破を狙う

飛車は将棋で最強の駒ですから、その飛車を盤上で活躍させるべく、飛車先突破(飛車のいる筋を突破して飛車を成り込む)はシンプルかつ強力な狙いです。下図は、4五歩早仕掛けと呼ばれる、四間飛車に対する居飛車の急戦作戦です。4五歩と突くことによって、△同歩には▲3三角成△同桂で2筋を守っていた角がいなくなり、▲2四歩から飛車先を突破することができます。

ただし、飛車先突破の狙いを分かっているため、後手は実際には△同歩と取ってくれることはありません。4筋と2筋の攻防が続き、定跡化されています。詳しくは『4五歩早仕掛けの基本定跡と指し方』で解説しています。

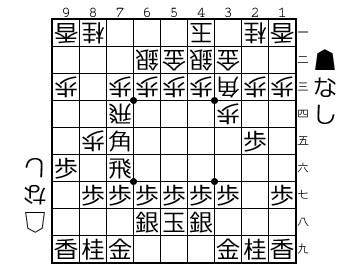

別の例では、単純な数の攻めで飛車先突破をすることがあります。下図は鬼殺しという奇襲戦法の成功図。7三の地点にはと金、桂馬、飛車の3枚が利いており、敵陣突破は確実です(後手は銀と桂しか7三に利いていないため)。

鬼殺し戦法は奇襲戦法で、正しく後手が受ければ失敗してしまいますが、攻め方を学ぶには良い例です。詳しくは『奇襲戦法・鬼殺しの基本定跡と指し方』で紹介しています。

角頭を狙う

こちらは先ほども紹介しましたが、どんな場合でも角頭は弱点です。角頭を飛車・銀・歩で攻めていくのは棒銀戦法(『棒銀戦法の基本定跡と覚えておきたい攻め方を徹底解説』)などにもみられ、将棋の基本です。

大駒交換を狙う

囲いの固い側や、陣形に大駒の打ち込みのない側は、積極的に大駒交換を狙っていくことができます。お互いが飛車や角を持ち合った際に、囲いの薄い側はすぐに崩れてしまうため、大駒交換は陣形(囲い)の固い側に有利。また、自陣で眠っていた大駒を交換したり、成り込んだりと、駒の効率(働き)をよくすることを「駒を捌く」といいます。陣形の固い側がうまく駒を捌くことができれば戦いは有利に進みます。陣形の薄い側は、いかに相手の大駒を捌かせないかがポイントとなります。先ほどの居飛車対四間飛車の例でいえば、玉を美濃囲いに固く囲っている四間飛車側が、積極的に飛車交換を狙っていく展開となります。

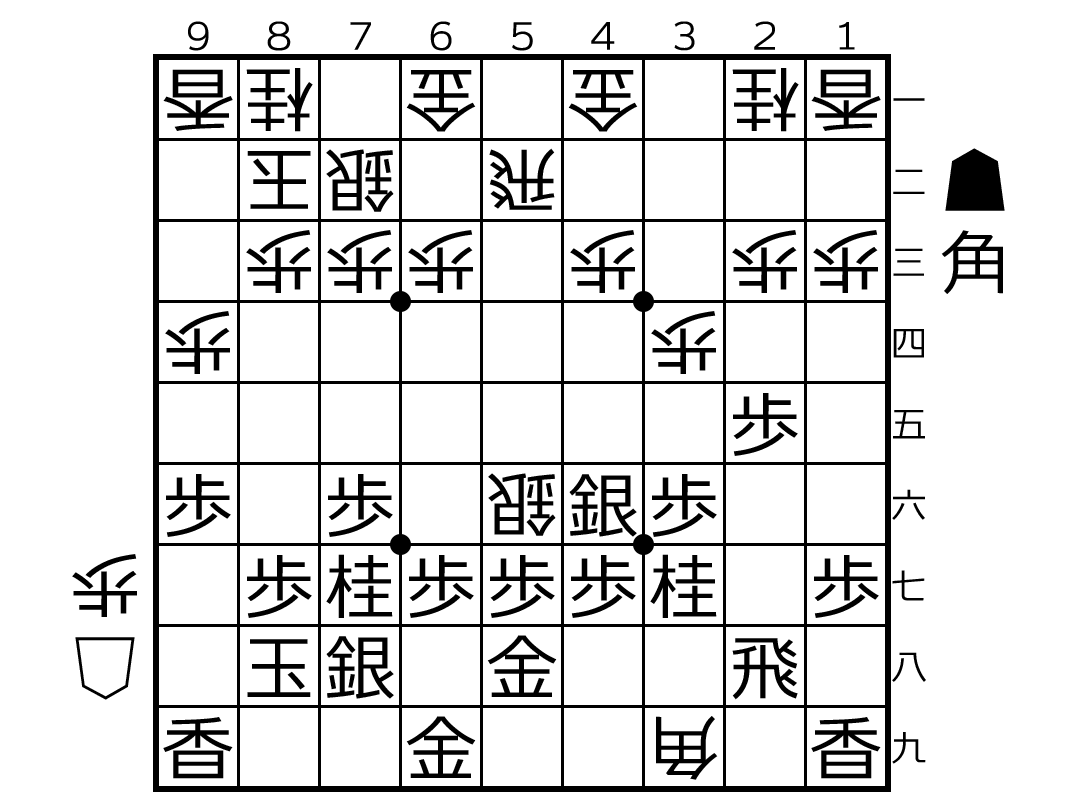

大駒交換の狙いに特化したものとしては、アヒル戦法が知られています。銀と金を奇妙な形に並べることで、大駒の打ち込みに非常に強い形を作っています。下段の金が強力で、飛車や角を打ち込む隙がありません。

下図では、次に6六角とすれば、飛車角交換が避けられません。先手陣には大駒の打ち込みがないのに対して、後手陣はスカスカ。▲8二飛などと打てば、桂香を拾って、すぐに後手陣は崩壊してしまいます。

アヒル戦法も鬼殺し戦法と同様奇襲戦法の一種で、実践で使われることはめったにありません。詳しくは『将棋初心者におすすめ!おすすめの奇襲戦法(嵌め手)の指し方まとめ』で紹介しています。

角の打ち込みを狙う

お互いに角を持っている場合は、角打ちの隙があればどんどん角を打っていきましょう。角打ちの隙とは、角を打って両取りができるタイミングや、角を相手陣に打って馬を作ることができるようなタイミングのこと。例として下図の後手を見てみましょう。3九に角を打ち込み、飛車取りと共に5七の地点に駒を足しています。飛車が逃げれば5筋の飛車先が突破、5筋を守れば飛車が取れる、という両狙いになっています。狙いが2つ以上あるような手は非常に受けづらいです。

中盤力の鍛え方

中盤力を鍛えるためには、「定跡」と「手筋」の2つに絞って勉強を進めていくのがおすすめです。それに加えて、将棋の指し手の感覚(「ある局面でどういう手を指すのが正解か」が何となくわかること)を改善するための勉強も必要です。

定跡の勉強法

定跡を勉強するには、自分の指す戦法の定跡書をしっかり買って読んでいくに限ります。初心者におすすめの定跡書については、『初心者におすすめの定跡書まとめ!居飛車・振り飛車別に紹介してみる』で詳しく解説しています。

また、自分の指す戦法が既に決まっているのであれば、その戦法に特化して定跡を勉強していきましょう。将棋の定跡は『主要な戦法・定跡一覧(解説付き・居飛車振り飛車別)』でまとめているので、それぞれの戦法のページにさらにジャンプすれば、おすすめの定跡書をいくつかチェックすることができます。

初心者の方に特におすすめな戦法については、『将棋初心者向けのおすすめ戦法4選(居飛車・振り飛車別)ー 戦法と攻め方の基本』でまとめています。

ここでもいくつかメジャーなものをピックアップしておきます。各ページの最後に、おすすめの棋書へのリンクも貼っているので、ぜひ併せてご覧ください。

苦手戦法をなくす勉強法

定跡とも被る部分ですが、中盤で急に不利にならないようにするために、苦手戦法をなくす勉強法もおすすめします。ある程度局数をこなせば、自分がどんな戦法に対しての勝率が高いのか、どんな戦法に対しての勝率が低いのか、が大体わかってくるはずです。そして、自分がどんな戦法を特に苦手にしているのかも見えてきます。

苦手戦法をなくすためには、やはり先ほど同様、定跡を再復習するのが一番です。また、今まで用いていた戦法が自分に合わないと感じたら、別の戦法を試してみるのも手です。例えば石田流対策で今まで左美濃戦法を用いていた人は、試しに棒金や袖飛車急戦を試してみてもよいでしょう。個別の戦法を対策するための棋書・定跡書については、こちらのページから検索できるようになっています。

指す戦法は決まっていて、特に問題はないけど、勝率が安定しない…そんな悩みを抱えている人も多いと思います。そんな方は、『【将棋ソフトを活用】短期集中特訓で苦手戦法をなくす勉強法』で紹介しているような、将棋ソフトを用いた苦手戦法対策に特化した勉強法を試してみるのがおすすめです。

手筋の勉強法

駒の手筋を覚えるのも非常に重要です。攻め方の手筋や守り方の手筋については『攻め方を覚えるための「攻め」の必修手筋20』や『「受け」「守り」の必修手筋9選』で詳しく解説していますが、正直これだけでは不十分といったところ。これに関しても、おすすめなのは一冊手筋の練習本(次の一手形式の問題集)を買ってみることです。特におすすめなのは、こちらの「次の一手で覚える将棋手筋436(級位者~有段者)」。幅広い戦型での中盤で使える手筋を、具体的な局面を題材に次の一手形式で学ぶことができます。

初歩クラス・上級位クラス・初段クラスに分かれており、最後の方になるとなかなか思いつきづらいような手筋も出てきます。上達してからも引き続き練習することのできるような一冊です。これ以外のおすすめの手筋本については、『おすすめの手筋本10選!初心者から有段者まで』で紹介しています。

将棋の「感覚」を磨く勉強法

最後に、定跡と手筋を学んだうえで身に着けておきたいのは、将棋の「感覚」です。別の言葉でいえば形勢判断の基準、すなわち大局観です。感覚を磨くためにはもちろん将棋の対局をたくさんこなすことも重要ですが、ただ何も考えずに対局を繰り返していると、筋が悪くなりがち。将棋を感覚を磨くためには、良質な棋譜、すなわちプロ棋士の棋譜をたくさん見るのがおすすめです(時間がかかるので、わざわざ盤駒で並べる必要はありません。たくさん眺めることを心掛けて下さい)。

プロ棋士の棋譜を見る方法は様々ですが、一番のおすすめは日本将棋連盟の公式棋譜配信アプリです。月額料金のかかるサブスクリプションですが、一手一手に細かい解説がついていて、とても分かりやすいのが特徴。

まとめ

将棋・中盤のコツは大きく分けて4つあることを確認しました。

・角頭を狙う

・大駒交換を狙う

・角の打ち込みを狙う